博報堂DYグループが2024年にスタートした中高生向けの探究学習プログラム「Hasso Camp(ハッソウキャンプ)」では、学校単位で実施する「Hasso Camp」と、夏休み期間中に高校生が個人で参加する「Hasso Camp Projectミライ」の2つのプログラムを提供。これまでの正解がこれからの正解とは限らない時代に、生活者発想やクリエイティビティ、共創の力で社会課題に立ち向かっていく人材の育成を目的としています。

「Hasso Camp Projectミライ2024」では、「居場所」をテーマに、全3日間のプログラムを実施。座談会第二弾では、本プログラムのプロジェクトリーダーを務めた博報堂の今井郁弥と、スペシャリストとしてインプットセッションを担当した認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえの湯浅誠さん、読売広告社の藤田剛士が、テーマ設定の背景やプログラムを通じてみえてきたこれからの居場所のあり方などについて振り返りました。

■Hasso Camp Projectミライ2024

・プロジェクトリーダー

今井 郁弥/博報堂 ストラテジックプラニング局 イノベーションプラニングディレクター

・スペシャリスト

湯浅 誠/認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 理事長

藤田 剛士/読売広告社 第1マーケットコンサルティングルーム ルーム長ストラテジックプランナー

■聞き手・Hasso Campプロデュースメンバー

中溝修平/博報堂DYホールディングス サステナビリティ推進室 マネジメントプラニングディレクター

社会課題に紐づいたテーマ設定

中溝(博報堂DYホールディングス)

今年度のHasso Camp Projectミライでは、「これからの新しい居場所のあり方」について高校生と博報堂DYグループの社員が協働して考えました。高校生の柔軟で自由な発想と、多様な経験と専門性を持つ社会人の掛け合わせから、本当にさまざまなアイデアが出ましたよね。

今井さんはプログラムのテーマ設定から関わっていらっしゃいますが、なぜ「居場所」というテーマになったのか、その経緯や湯浅さんとのご縁の背景などについてお聞かせいただけますか。

今井(博報堂)

テーマを考えるにあたって大きな軸となっていたのは、「社会課題に紐づいたものかどうか」という点でした。以前、私が湯浅さんと仕事をご一緒したこともあったことから、「こども食堂」をテーマにしてはどうかと思い立ち、湯浅さんにご相談したんです。その後、湯浅さんも含めて議論を進める中で、「こども食堂」よりも「居場所」というテーマの方が、より検討の範囲が広がるのではないかという意見が出てきたんですよね。

湯浅(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ)

そうでしたね。こども食堂の運営者の皆さんはよく「(こども食堂の目的は)食べるだけじゃないんですよ」とおっしゃるのですが、これは「食べた後もゆっくり滞在してもらえれたら嬉しい」ということ。その場所やそこに居る人に愛着を感じて、「居場所」として感じてもらいたいという想いがあるんです。また最近は、「居場所がない」と感じる中高生が少なくないにも関わらず、こども食堂は彼らにとってなかなか現実的な選択肢になりきれていません。そのような背景から、まずは「居場所」という大きなテーマについて考えてみて、その一つのあり方として「こども食堂」にフォーカスするという建付けの方が、より現実に即していると思ったんです。

中溝

藤田さんも、また別の経緯から湯浅さんとご縁が生まれたと聞きました。

湯浅

「居場所」というテーマに関心を持ち始め、いろいろ調べていたところ、「IBASHOレポート」という資料を見つけたんです。それは今井君と同じ博報堂DYグループの読売広告社とSIGNINIGが制作された研究レポートであることがわかり、今井君を通じて藤田さんにつなげていただきました。

藤田(読売広告社)

僕自身は都市デザインに関心があって、ディベロッパーでも建築家でもない、広告会社という立場で、街づくりと広告ビジネスをつなぐことはできないだろうかとずっと考えていました。その最初のステップとして、まずは自分の知見を深めるためにも研究レポートをまとめることから始めようと。その際、場所と生活者のちょうど中間にある概念として「居場所」を研究テーマにしようと思い立ち、2023年にその研究成果を「IBASHOレポート」として発表したところ、それが奇跡的に湯浅さんの目に留まったんです。

3日間の議論から導き出した、新しい居場所づくりのヒント

中溝

今回のプロジェクトを通じ、新しい居場所づくりについてどのようなヒントがみえてきましたか。

今井

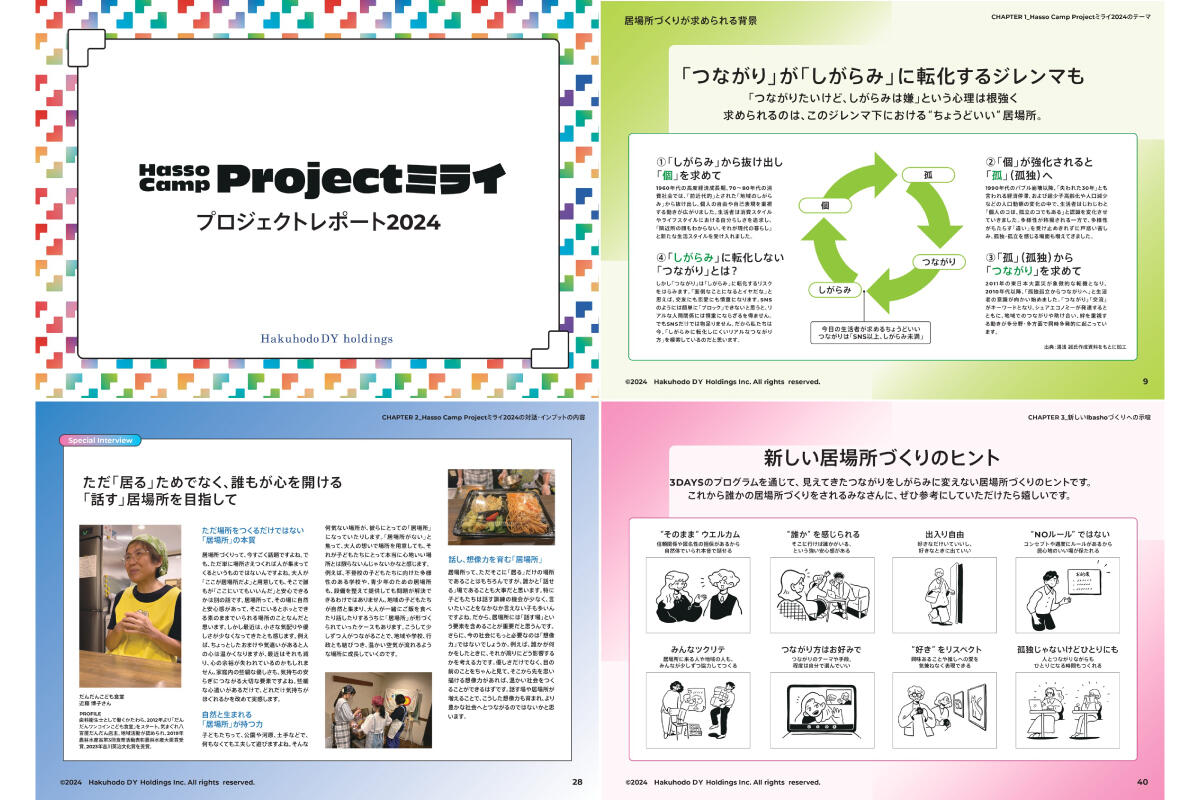

3日間の議論とフィールドワークから、以下の8つのヒントがみえてきました。

湯浅

これら8つのヒントの中で、特に強調したいポイントが2つあります。

1つは、「みんなツクリテ」。世界銀行が2019年に「Ibasho Report」を発表し、世界でも「ibasho」という概念に関心が集まりましたが、そのレポートでは「災害時に助けが必要と思われがちな高齢者でも、居場所を通じて助ける側にも回れるようになり、それが地域コミュニティに拡がっていく」と報告されています。つまり皆が主体性をもって地域にコミットしていく、その装置として居場所が機能するということなんです。こども食堂でも、そこにいる人はサービス提供者と受給者に明確に分かれていないので、「ちょっとそこの机運んで」なんて当たり前に頼まれてしまう。でも、誰もが主体性を持った個人、ツクリテとして関わることはとても重要だし、これは地域創生にもつながっていくテーマだと思います。

「孤独じゃないけどひとりにも」も重要です。こども食堂について話すとき、よく「皆で仲良くしないといけないの?」と言われることがあります。もちろん仲良くできればそれでいいけど、仲良くしないといけないわけではない。仲良くするのが苦手な人にとっても大切な居場所でなくてはならないんです。こども食堂には、誰とも話さないんだけど頻繁に来る子もいる。ひとり黙々と食事をして、ふと「最高だな」と言ったりする高齢男性もいる。その人にとっては、家でひとりで食べるより誰かの気配を感じながら食べることがいいわけです。なにも皆でわいわい仲良く食べなきゃいけないわけではないということです。

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係を築きながら地域社会で共に生きていく「多文化共生」という考え方がありますが、"この人と同じ空間の空気が吸えるか"ということが最低限の条件だと思うんです。実際に、社会でも家庭でも多少折り合いが悪かったとしても「出ていけ」とはならず、同じ空間、地域で生きている。共生の実現ってそれほど簡単なことではありません。だからこそ、「孤独じゃないけどひとりにも」なれる場が大切になってくると思います。

中溝

これからの居場所を考える上で大切なことはどんなことでしょうか。

今井

湯浅さんが高校生にしてくださった講義でもおっしゃっていましたが、「"つながり"が"しがらみ"にならない」ことが、あるべき居場所のあり方だと思うんです。

例えば、若い人たちの間でラジオを聴く人がすごく増えている印象をもっているのですが、ラジオってなんとなく聴いているだけでもいいし、"ハガキ職人"のように熱心に番組に参加することもできる。"つながり"が"しがらみ"にならない、ちょうどいいバランスを備えているような気がします。だからこそ、ラジオを居場所と感じる若い世代も増えているし、再び注目されているのではないかなと。そのような視点が重要になっていくと思います。

藤田

今まさに研究を進めている最中なのですが、人が場所に求める"モード"は多様にあることがわかってきています。素になってさらけ出したい時、誰かを演じてみたい時、雑踏の中の匿名の人になりたい時......とモードはさまざまあって、そうした気持ちが同時に共存しているようなのです。だから、どれか一つのモードにしかなれない場所というのは結構つらい。その人がどんなモードであっても認めてあげることが、しがらみにならずにつながっている状態なのかなと思いました。

湯浅

私がここ20年以上言ってきたのは、居場所は「質より量」が重要だということです。居場所に求めるものはそれぞれ違うからこそ、多様な居場所が存在することが重要になってきます。リアルでもオンラインでも、ラジオでもこども食堂でも、もしかしたらハーモニカも、誰かにとって必要な居場所になるかもしれない。誰かとつながるだけではない、多様な形があり得るし、新しい居場所の可能性はこれからさらに広がっていくのだろうと思います。

ただ、多様であることが分断につながってはいけません。多様な形の居場所とともに、"違いと出会うことのできる場所"も必要だと思います。出会いましょう、違う意見に触れましょう、といくら言ったところで人はなかなか動きませんから、気づいたら違う意見に触れていたという状況をどれだけつくれるかが肝心なんです。たとえば「ごはんが美味しそうだな」と思って入ってみたら、普段なかなか触れ合わないいろんなタイプの人がいた、といった居場所も一定数は社会の中に実装しておかないといけないと思います。

正解のない問いに挑む思考力・発想力を養う

中溝

今回参加した高校生たちには、どのような印象を持たれましたか。

今井

思考力の高さを感じました。今の高校生はPBL(Project Based Learning:課題解決型学習)に慣れているからか、大勢の前でも堂々と自分の意見を話すことができる人が多く、とても感心しました。

中溝

皆さんとても意欲的でしたよね。フィールドワークでは実際にこども食堂を訪問し、その運営者の方にインタビューしたのですが、事前に準備していた内容以外の質問も積極的に行っていた姿が印象的でした。

湯浅

私が特に印象に残ったのは、高校生たちの「匿名性」に対する考え方です。彼らの議論やプレゼンの中で「匿名性」というキーワードがよく出てきて、リアルでもオンラインでも、匿名で人と出会うことがここまで定着しているんだなぁと驚きました。私の感覚だと、匿名は仮面に通じ、実名はリアルに通じるわけですが、彼らは素を出すときは匿名を選ぶんですよね。この感覚の逆転はおもしろいなと思いました。

それから、彼らのコミュニケーションのとり方や人間関係の構築方法も、僕らの時代と比べてとても洗練されている。人間関係が昔よりもデリケートでセンシティブになったことが反映されているのかもしれませんね。

中溝

私たちの世代と高校生の世代では時代背景や状況が異なるように、それぞれの年代でコミュニケーションの捉え方や価値観にも違いはありますよね。今回、Hasso Camp Projectミライで、年代の異なる社員と高校生が同じテーブルで議論する機会を得たことは、互いの理解を深める意味でも非常に刺激的だったのではないかと思います。

最後に、未来を担う若い世代にメッセージをお願いします。

藤田

参加した高校生の皆さんは、3日間のプログラムを通じて「自分と違う他者とどう交わるか」「そのうえで自分はどうすべきなのか」ということを考え抜いたと思います。自分の幸せと他者の幸せを同様に考えることがこれからさらに大事になると思いますし、それが人生の豊かさにもつながってくるはず。そのような人が増えていくといいなと思っています。

湯浅

今、あらゆる側面で分断が起きていると感じます。以前は通用していたことが通用しなくなってきている。だからこそ、どうしたらつながり合えるのか、共生していけるのかを考え、実行していかなくてはならない時代になっていると思います。これは若い世代に期待することというより、僕ら自身がやっていかなくてはならないことだと思います。

今井

プロジェクトレポートに総括として書いたことでもあるのですが、今の高校生ほどSNSやコロナ禍など、つながりを試される機会を経験している世代も珍しいと思うんですね。今回そんな彼・彼女たちだからこそ、多くの居場所づくりのヒントが出てきたのかなと思います。ぜひそうした世代特有の経験と無邪気な発想力・創造性をもって、小さくても良いので、まわりの人がちょっと幸せに感じられる居場所づくりを構想していただけたら嬉しいです。

そして我々も、今回得られたヒントを頭に入れつつ、さまざまな人や企業とともに、緩くつながれる新しい居場所づくりを実現していきたいと思っています。

中溝

「居場所」の捉え方に正解はなく、時代背景や世代が異なれば、価値観や課題も異なります。社会環境が日々変化する中、多様な社会課題に対して一律の解決策はなく、柔軟な対応力や探求力の重要性が高まっています。

Hasso Camp Projectミライ 2024に参加された高校生の皆さんからは、「様々な視点から物事を見て、違いを知ることを大切にしたいと思った」、「新しい仲間とアイデアを共有し、新たな視点を増やせた」といった感想が寄せられました。このような声や今回の座談会を通じ、高校生の皆さんにとって、3日間のプログラムで博報堂DYグループの社員と共創した経験が、正解のない時代に未知なる答えを導くための発想力や創造力を育む場になったことを実感しています。

今年8月に実施するHasso Camp Projectミライ 2025では、「生物多様性」をテーマに、国際的な社会・環境課題に挑戦する予定です。高校生の皆さんのご参加をお待ちしています。

(※Hasso Camp Projectミライ 2025のお申込み受付開始は4月末ごろを予定しています。受付開始の際は、博報堂DYホールディングスのサイトなどでご案内いたします)

湯浅 誠

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 理事長

社会活動家、東京大学先端科学技術研究センター 特任教授

経済同友会会員

こども家庭庁「こども家庭審議会 こどもの居場所部会」委員

今井 郁弥

株式会社博報堂 ストラテジックプラニング局 イノベーションプラニングディレクター

社会貢献活動Hasso Camp Projectミライ2024 プロジェクトリーダー

2018年博報堂入社。ブランディングとイノベーションに関するコンサルティングを専門とする博報堂ブランド・イノベーションデザインを経て、現職。現在は消費財を中心に企業のマーケティング戦略やブランド戦略の策定、ビジョンやパーパスをはじめとする経営に関する言葉の制作を行う。サステナビリティ推進室複属。JSAワインエキスパート。早稲田大学大学院経営管理研究科在学中。

藤田 剛士

株式会社読売広告社 第1マーケットコンサルティングルーム ルーム長、ストラテジックプランナー

2009年読売広告社入社。クリエイティブ局、都市生活研究所などを経て現職。

現在は、飲料メーカーや食品メーカー、製薬会社などのコミュニケーション戦略や事業戦略策定に並走しながら、都市や場所の在り方をテーマに研究活動を行う。

中溝 修平

株式会社博報堂DYホールディングス サステナビリティ推進室 マネジメントプラニングディレクター

社会貢献活動Hasso Camp プロデューサー

化粧品会社にて、営業、サステナビリティ戦略を経験。脱炭素戦略、環境配慮型の商品開発、サステナビリティ開示業務などに従事。2023年に博報堂DYホールディングスにキャリア入社し、現在、サステナビリティ推進室にて、主に環境領域、社会貢献領域を推進。

▼「Hasso Camp Projectミライ 2024」プロジェクトレポート

https://hassocamp.hakuhodody-holdings.co.jp/project_mirai_ibasho/2024report.pdf

■博報堂DYグループが提供する中高生向け探究学習プログラム「Hasso Camp」には、高校生向けの「Hasso Camp Projectミライ」を含め、2種類のプログラムがあります。

◎「Hasso Camp Projectミライ」プログラム

高校生と博報堂DYグループ社員が1つのチームになり、長期休暇期間の約1ヶ月をかけて社会的テーマに挑戦するプログラムです。実践の中で「発想力」と「創造性」を育んでいきます。高校生が個人で参加し、チームで協力しながら全3回のプログラムに取り組んでいただきます。(本プログラムは個人でのお申し込みとなります)

・開催時期:8月

・対象:高校1〜3年生

・回数:全3回

・場所:東京・赤坂、都内近郊(フィールドワーク)

・定員:30名

・費用:無料

◎「Hasso Camp」プログラム

社会や地域、自身の課題をテーマに、中高生の「発想力」を育む120分のプログラムです。独自のフレームワークを用いて、中高生の皆さんに新たな視点を発見したり、アイデアを発想することに挑戦していただきます。(本プログラムは学校単位でのお申し込みとなります)

・開催時期:通年

・対象:中学1〜3年生、高校1〜3年生

・回数:1回(2時間)

・場所:東京・赤坂

・定員:4~30名

・費用:無料

※各プログラムの詳細につきましては「Hasso Camp」サイトをご覧ください。

https://hassocamp.hakuhodody-holdings.co.jp