クリエイティブの力で世の中に新しい視点をもたらし、社会課題の解決に挑む博報堂の若手メンバーにフィーチャーする連載企画。今回登場するのはクリエイティブ局でアクティベーションを担当する嶋元司とデザイナーの奥野凜。人気コミック「スキップとローファー」を活用したユニークな能登半島地震復興支援プロジェクトを実現させ、第73回朝日広告賞デジタル連携の部グランプリを受賞した「スキップとローファーと能登」について紹介します。

「スキップとローファーと能登」とは

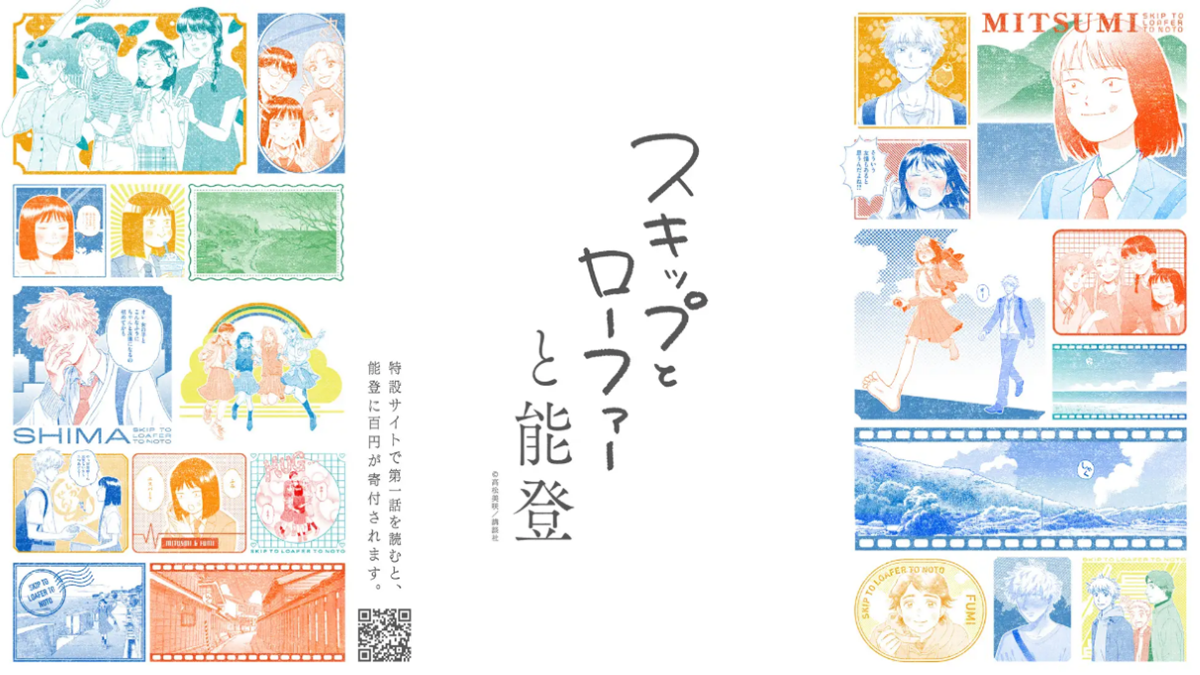

2024年1月に起きた能登半島地震の復興支援を目的に、漫画「スキップとローファー」を1話読むごとに100円が寄付される特設サイトを開設。新聞広告などで告知を行った。10万人が参加し、1000万円の寄付を達成した。

継続的な関心と支援に向けた命題は、「読者を増やす」こと

―今回の案件に関わることになったきっかけを教えてください。

嶋元

「スキップとローファー」は、奥能登出身の主人公みつみが東京の進学校に通いながら、仲間や家族とのさまざまな関わりの中で成長していく物語です。原作者の高松さんご自身も能登にゆかりがあって、作品では能登という地域がとても大切な場所として描かれています。この作品が僕も奥野ももともと大好きだったので、何か仕事をしたいねと2人で話していました。

「スキップとローファー」との初めてのお仕事は、24年3月に実施した「37色の赤面広告」でした。この作品には、とにかく青春のキュンキュンする感じが詰まっているんですが、それがよく表れているのが登場人物たちの赤くなった頬の描写です。2人で話をする中で、「顔を真っ赤にしながら思いを必死に伝えようとする、それこそが青春らしさだ」ということに気づいた結果、「赤面シーン」をフックにした企画にできないだろうかと考えました。そしてたどりついたのが、「赤くなったら、青春だ。」というコピーのもと、作品の中から37の赤面シーンを取り上げ、「いざ!デートの赤」「逃げたいくらい、どきどきの赤」など、それぞれ異なる赤色として色見本のように見せるというアイデアです。

奥野

営業担当にも相談し、この広告案をもって講談社さんに自主プレを行ったところ、幸い採用していただくことができました。そして2023年の秋頃には、翌2024年3月に発売予定の「スキップとローファー」第10巻のプロモーションに採用するということが確定したのです。そんな中で起きたのが、2024年1月1日の能登半島地震でした。

―そうだったんですね。

嶋元

高松さんと編集部も、復興支援策に向けてすぐに動かれていて、3月には、本の売り上げを能登半島地震の義援金として寄付する「スキップとローファー」の能登半島地震応援版の発売が決定。僕らはその告知ビジュアルを任せてもらうことになりました。

そして2024年の年末、「スキップとローファー」第11巻の発売にあたって、再び復興支援応援版を制作、発売することが決まり、その告知ポスターを制作してほしいというお題をいただくに至りました。

―クライアントとの強い信頼関係が、短い期間で確実に築かれていったんですね。その後、どのような経緯で今回の復興支援プロジェクトにつながっていくのでしょうか。

嶋元

オリエンを受けて、果たして単に告知ポスターを出すだけでいいのだろうかと考えたのです。というのも、能登では2024年9月に大きな豪雨災害がありましたが、ちょうど同時期にスポーツの大記録が生まれたことで、メディアはそのニュースでもちきりになりました。後日改めて能登の方々にうかがったところ、「震災からまだ1年も経たないうちの豪雨災害なのに、もう能登のことは忘れられてしまったように感じて、とても寂しく疎外感があった」とおっしゃっていました。

僕自身、能登に直接の知り合いや親戚はいないのですが、「スキップとローファー」を通して、"能登=みつみちゃんの故郷"として、とても身近に感じるようになりました。おそらくこの作品のファンの方は皆そんな気持ちを能登に抱いているはずなんです。「スキップとローファー」を読めば、読者と能登との間に縁が生まれ、関心を持ち続けてくれるはず。そして読者が増えればその分継続的な関心も、支援の輪も広がっていくはず――。そう考え、1話読むと100円が寄付されるというキャンペーンを企画。得意先から受けたオリエンの内容とは異なる提案、いわゆる「オリエン返し」をしたんです。

作品への想いのバトンがつながり、参加者10万人の目標を達成

―クライアントの反応はいかがでしたか。

嶋元

得意先の依頼に反して「僕らが信じられる企画はこちらです」と宣言するわけですから、非常に緊張しました。でも、いろいろとリサーチするなかで改めて気づいた能登のすばらしさや、当事者の方の気持ちなどを思い起こしていたらどんどん気持ちが高ぶってしまって。クライアントはすぐに賛同してくれて、「この企画でいくべきだ」と言っていただけました。

奥野

僕は金沢美術工芸大学出身で、大学4年間を石川で過ごしました。それもあって、僕にとっても「スキップとローファー」は心の琴線に触れる、とても大切な作品です。震災では友人の家も倒壊するなどの被害にあっていて、個人的な寄付活動などは行っていたんですが、仕事を通しても何かできたらと思っていました。それだけに今回はすごく気持ちが入った仕事になりましたし、高松さんに評価いただけたことは、大きな心の支えになりました。

―具体的なアウトプットの内容と、成果について教えてください。

嶋元

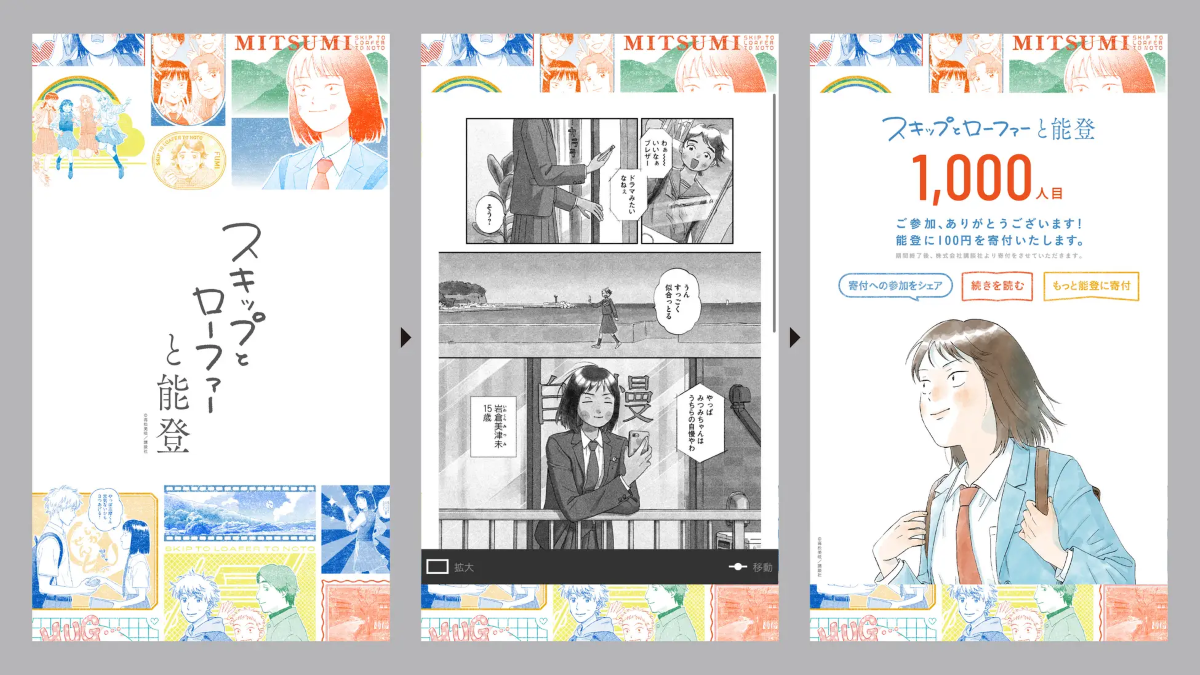

アウトプットとしては、「スキップとローファーと能登」という、1話読むと100円が寄付される期間限定の特設サイトを開設し、屋外広告と新聞広告での告知を行いました。

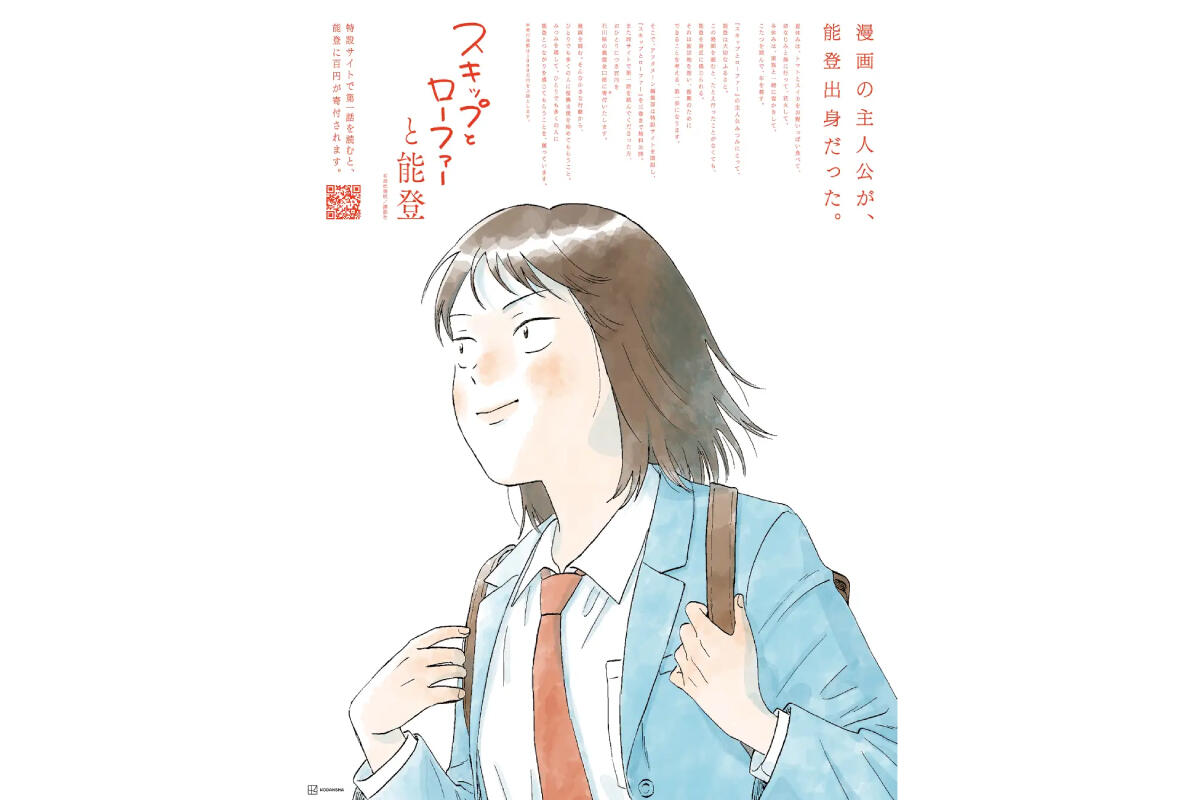

新聞広告に関しては、もともとクライアントで予算をつける予定はなかったんですが、オリエン返しのときに一応新聞広告のデザインも見せてみたんです。すると、「全国の人に興味を持ってもらうには、屋外広告だけでなく、確実に全国に届けられる新聞広告を使うべきだ」とその場で決定していただけて。さらに、何としても描きおろしのイラストが欲しいともお伝えしたところ、それも奇跡的に承諾いただけた。得意先の編集部や宣伝部の方、高松さんと、関係する多くの人の理解があったからこそ世に出すことができた広告になりました。

奥野

特設サイトのデザインも、一部書店で配布された告知用のスタンプ風ミニカードのデザインも、なるべく暗い感じにしたくないなという想いがありました。とはいえはしゃぎすぎずに、真摯な想いもしっかりと伝わるものにしたかった。高松さんがこちらの想いにぴったり合ったイラストをあげてくださったときは本当に感動しました。

嶋元

新聞広告のキャッチコピーは、当初「漫画を読む、復興支援がある。」と書いていたんです。でも、取り組みの先進性を前に出すよりも、この主人公自身にもっと縁を感じるようなやわらかいコピーにしてほしいという相談を受けました。本当にその通りだなと思って書き直し、「漫画の主人公が、能登出身だった。」となりました。実はこれはボディコピーの一行目だったんですが、高松さんがこのフレーズを「いい入りですね」とおっしゃっていて。試しにキャッチに入れてみたら結果的にとてもしっくりくるものにできました。

特設サイトの開設は1カ月限定で、寄付額上限は1000万円、目標とする参加者数は計10万人でした。我々は特設サイトと新聞広告を用意しましたが、その後どう寄付の動きが広がっていくかは完全に参加者頼みの状態でしたので、2024年12月23日にローンチし、その2日目に参加者が5万人だったのを見たときは、正直目標達成は難しいかもと思いました。でもその後、高松さんの熱心な投稿のほか、「あなたは〇人目の支援者です」という特設サイトの表示をSNSでシェアできるようにしたことや、参加者同士で「目標まであと5万人だよ!」と呼びかけ合ってくれたことなどで、目標を達成することができました。皆さんの「スキップとローファー」への想いのバトンがつながって、達成することができた結果だと思います。

そして、2025年7月、今回の新聞広告が朝日広告賞「デジタル連携の部」でグランプリを受賞することができました。このニュースには講談社の編集部の方もとても喜んでくださって、「改めて素敵な仕事だったね」と言っていただくことができました。賞を意識することなく、「読者を増やす」という目線がブレなかったこと、コピーもデザインも変に凝らずに、純粋に漫画の主人公を立たせることに専念したことなどが、結果的に人を動かしたり、かえって賞につながったりしたのかなと思います。

クリエイティブやアイデアで人間を肯定する仕事をしていきたい

―振り返ってみて一番嬉しかった瞬間はありますか。

嶋元

すべての瞬間が、ずっと嬉しかったです(笑)。まず、「スキップとローファー」に関わる仕事をやれるということ、そしてオリエン返しの内容を採用していただいたことも嬉しかった。自分たちも新聞広告をやるべきだと思ったと後になってクライアントに言われた時も、高松さんがイラストの描き下ろしを承諾してくださったことも嬉しかった。SNSでじっくりゆっくり拡散されていった結果、目標人数10万人に到達し、それを知った高松さんがすごく喜んでくださったと聞いた時も嬉しかったです。

奥野

僕も同じく、このプロジェクトの間ずっと嬉しい気持ちでかかわることができました。大好きな「スキップとローファー」の仕事ができるという時点ですごく嬉しかったし、僕らの提案したデザインがそのまま受け入れてもらえることも多くありました。能登や石川に関心を向けてもらえたことも嬉しかったですが、この企画をきっかけに、たくさんの人に「スキップとローファー」を好きになってもらえたことが一番嬉しかったです。

―今回、奇跡のような展開が続いた背景には何があると思いますか。

奥野

「スキップとローファー」という作品への想いが、熱量につながったからかなと思います。得意先にもそれが伝わっているから、逆に提案を持ち込んでもきちんと受け止めてくれたのではないでしょうか。

嶋元

僕らはこの漫画を信じているという事実が大前提としてあります。僕たちの企画が能登を変えるのではなく、「スキップとローファー」という漫画が能登を救うわけで、漫画を読む人が増えることがゴールだと僕たちが信じていました。「自分たちの企画で大きなムーブメントをつくろう」というようなモチベーションではなく、粛々と、能登の支援につながることとして漫画の読者を増やすきっかけをつくることを目指しました。最終的な行動の一押しの部分は作品が持つ力に託しました。それだけ魅力的な作品だということも大きいと思います。

―今回のプロジェクトを通じて、クリエイティブがどのように社会課題解決に寄与できるか、改めて感じたことはありますか。

奥野

僕一人だったら、周囲に地道に寄付を呼び掛けるくらいのことしかできませんでしたが、今回のようにアイデアを通じて多くの人にメッセージを届けることができるのは、広告の仕事の醍醐味だと思います。社会課題にしても得意先の課題にしても、自分のつくったデザインとともにその想いを届けることができ、それが何かしらの課題解決の一助になることは、デザイナーとしても何よりもの喜びです。

嶋元

誰だって他人の苦しみや社会課題に無関心というわけではないけれど、自分が動く理由がなかなか見つからなくて行動に踏み切れないんだと思うんです。だからつい「世の中の人は無関心で冷たい」と感じてしまうけど、そうじゃないんだということを、クリエイティブやアイデアは可視化したり、証明したりすることができる。実際に今回も、きっかけ一つで10万人を動かすことができました。人はほんのちょっとの一押しで行動に出られるわけで、その一押し、きっかけをつくり、人間を肯定するような仕事がクリエイティブにはできると思うし、今後もそうした仕事をしていきたいと思っています。

嶋元 司

博報堂 クリエイティブ局 アクティベーションプラナー

2018年早稲田大学商学部を卒業、博報堂入社。ブランドのらしさと生活者のインサイトをつないで、自然に人が動くチャーミングなアイデアを考えます。朝日広告賞グランプリ、新聞広告賞優秀賞、アニものづくりアワード金賞、販促会議賞、BOVAなど。

奥野 凜

博報堂 クリエイティブ局 デザイナー

2021年金沢美術工芸大学視覚デザイン学科を卒業、博報堂入社。朝日広告賞グランプリ、新聞広告賞優秀賞など。