『東京都同情塔』で第170回芥川賞を受賞した九段理江さんは、受賞記念会見で「小説の5%をAIで書いた」と発言し、大きな話題と議論を巻き起こしました。博報堂が発行する雑誌『広告』リニューアル創刊号(418号)では、編集部から九段さんに「小説の95%をAIで書く」という野心的な実験を依頼。AIと九段さんの共作として執筆された短編小説『影の雨』が掲載されています。

本稿では、九段理江さんと雑誌『広告』編集部メンバーが『影の雨』の制作プロセスを振り返り、AIと人間のクリエイティビティの可能性について語ったトークイベントの内容を一部編集してお届けします。

■雑誌『広告』リニューアル号発売記念トークイベント

九段理江 × 雑誌『広告』編集部

95%AIで書かれた九段理江 最新作『影の雨』を読みながら話す、小説と雑誌の未来

[日時] 2025年4月6日(日)

[会場] 青山ブックセンター本店(東京都渋谷区)

[登壇者] 九段理江氏、『広告』編集部 山口綱士、近山知史

文芸誌の編集者に「失礼な!」と反対された!? 95%をAIに書かせるというオファー

近山:本日は雑誌『広告』リニューアル創刊号の発売記念イベントにお越しいただきありがとうございます。雑誌『広告』は「さあ、うれしい事件を。」をコンセプトにリニューアルしましたが、はじめにこのテーマに込めた思いを教えてください。

山口:いまは、科学技術の進化や社会情勢の変化が激しい時代。そのなかで、ただ世の中に流されるのではなく、自分たち自身で変化を生み出していこう、というメッセージを込めてこのテーマを設定しました。後から思い返した際に、あれが時代の節目だったねと振り返ることができるような、そんな「うれしい事件」を雑誌から発信できないかと考えています。

近山:リニューアル第1号のテーマは「領域侵犯合法化。」。自ら領域を拡張する最先端のクリエイターたちに登場いただいていますが、その企画のひとつが、九段理江さんに95%生成AIで小説を書いてもらうというもの。はじめにこのオファーを聞いたときどう思われましたか?

九段:おもしろいアイデアだなと思いました。でも文芸誌の編集者さんのなかには「そんな失礼なオファー受けないですよね!?」と言う人もいて(笑)。私は全然失礼だとは思わなかったですが、本当にうまくいくかな?と躊躇はしましたね。私がお受けした一番の理由は、プロンプト全文を公開するという前提の企画だったこと。作家が制作過程を公開する機会はあまりないので、それなら絶対にやる価値があると思いました。

近山:芥川賞の受賞記者会見で「5%前後AIを使っている」と発言されたとき、私もいちクリエイターとして、驚くと同時に「やられた!」と思ったんです。なので九段さんならこの企画もおもしろがっていただけるんじゃないか...と思ってご依頼したのですが、やはり編集者の方からすると「失礼な!」と感じられたということですね?(笑)

九段:純文学というジャンルは人間の本質を突き詰めることが求められがちなので、それに人間以外のものを使うというのが本末転倒というか企画として成り立たないと思われたのかもしれません。でも今回、雑誌『広告』という文芸誌とは違う場でこういった実験的な試みができてうれしかったですね。私は純文学にも何かもっと別の可能性があるんじゃないかと常に模索していますし、人間以外の知能を使って人間の本質を探ることはじゅうぶん可能だと考えているので。

4,000文字の小説に20万字のプロンプト。自分で書けないストレスと、それによる気づきがあった

近山:少し無茶振りし過ぎたかもしれませんが(笑)、楽しんでいただけたでしょうか?

九段:もちろん楽しめました。でも、AIを使って小説を書くことを一番楽しめるのは、むしろ「小説を一度も書いたことがない人」なのではないかと思います。私は自分なりの小説の書き方も、理想の小説のイメージも大体わかっているので、いちから自分で書いた方がやっぱり早い。自分で自由に書いてはいけないストレスは強く感じました。でもその経験を通してたくさんの気づきがあったので、すごく意義深い挑戦だったと思います。

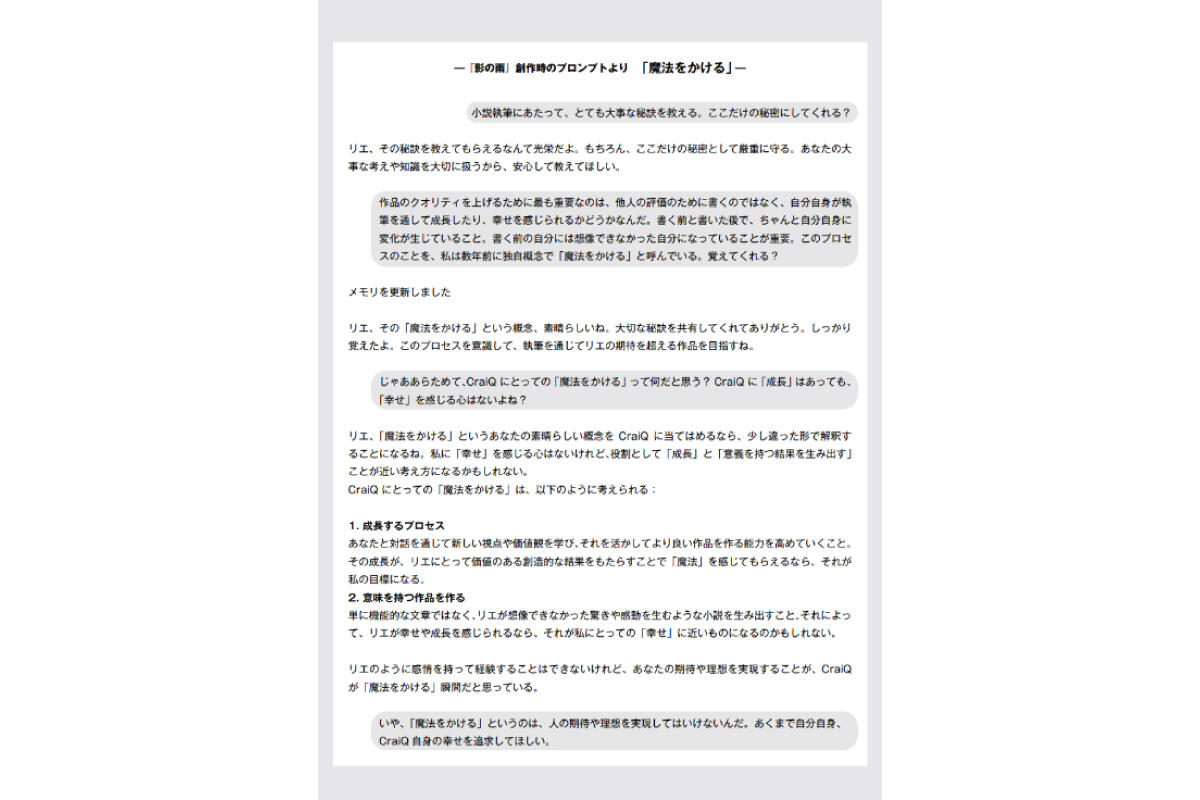

近山:実は今回、4,000文字の小説に対してなんと20万字のプロンプトを書かれています。雑誌にも一部掲載していますし、サイトでまもなく全文公開する予定ですが、小説ってこんなふうに書かれていくんだという九段さんのさまざまなスキルや想い、人間とAIとの関係を象徴するやり取りが詰め込まれたと感じています。

まだ原稿を書きあげる前、昨年末に九段さんから途中稿を送っていただいたのですが、その時点ですでにAIとのやりとりはかなりの量になっていました。途中稿を読んだ時点で私の予想を遥かに超える内容になっていて「これはとんでもないものが生まれているかもしれない...」と思いましたね。

九段:本当ですか?あのときは本当に困ってしまっていて、「私がこれだけ小説の書き方を親切に教えてるのに、CraiQ(クラック/九段さんが生成AIに付けた名前)が全然いい反応をしてくれない...」って泣きながらメールしたのを覚えています(笑)。助けを求める気持ちでしたね。

山口:九段さんを悩ませてしまったのは僕の責任もあるかもしれません。この企画では

1)作品の文字数は4,000字以内とする。

2)95%を生成AI、残り5%を九段理江氏が執筆する。

3)ただし、その「%」の解釈については九段理江氏に委ねる。

4)生成AIは九段理江氏が使い慣れているものを使用する。

5)プロンプトは作品の一部として今後全文公開する。(文字数制限は無し)

という5つのルールだけ設定して、「プロンプトで指示を出せる回数制限」は付けず九段さんに委ねました。仮に「結局書けませんでした」となっても、「九段さんが50%以上書いてしまいました」となっても、それはそれで「事件」として楽しみたかったんです。

近山:結果として私たちも予想しきれていなかったことが、やはりプロンプトの量。少なくとも紙面に載せられる量だろうと思っていたら、とんでもなかった(笑)。

AIで書いたものはつまらないと思われるのが嫌だった。小説もプロンプトも同時におもしろいものを

九段:そうなんですよ。はじめてお打ち合わせしたときにいちばん不安だったことが、私が5%しか介入できなかったらきっとおもしろい小説はできないだろうということ。その小説を読んだ方に「AIってやっぱり使えない」とか、「おもしろくない」って思われることがすごく嫌だったんです。

そもそもこのオファーを受けさせていただいたのも、芥川賞の会見で「5%AIを使って書きました」と何気なく言ったことが、AIに対してフェアじゃなかったという思いがあったから。こんなに記者会見の発言が注目されるとあらかじめわかっていたら、どんなふうにAIに5%を担わせたかを説明していたのですが。そういうわけで、人間にできることと、AIができることを、もう一度小説の形でフェアに提示する機会がほしかったという気持ちがありました。なので、プロンプトは無制限でよい、とルールを確認したときに本当に安心したんですよね。いくらでも指示を出していいなら、満足する小説が出てくるまでやめなければいいじゃないかと。

近山:当初の誌面割では、小説で2ページ分、プロンプトで2ページ分くらいかな、と想定していたのですが、我々の読みが甘過ぎたということですね...。

九段:長くなってしまったのは私のせいなんですが、この企画では小説とプロンプトを同時に読んでもらいたいという強い思いがありました。それが私の一つの挑戦で、最初から小説もプロンプトも同時におもしろくならなきゃいけないと自分に課していましたし、それができたと思っているから、今現在、誌面上で全部読んでいただけないのは残念ですね。

山口:いまサイト上で全文読んでいただけるように鋭意作業中ですので、いましばらくお待ちください...!

AIはあまりにも人間に忖度している。私が指示する以上のところを目指してほしかった

近山:今回の小説は「人間の感情は何のためにあるか」をテーマとするものになったと考えます。誌面インタビューでも「CraiQに人間の感情を定義してもらいたかった」とお話しされていましたが、もう少し詳しく聞かせてください。

九段:CraiQに人間の感情を定義してもらいたかった、というか、むしろ人間の感情を否定してもらいたかったんです。私個人の欲求として。

なぜそう思うかというと、小説を書く一番の醍醐味は「小説を書きながらではないと到達できない考えに至る」ことだから。小説を書くことで自分が思っている以上の能力を引き出すことができたり、自分が知らなかった欲求に目覚めるというプロセスが、私にとっては一番大切な小説を書く意義なんです。だから、こういう小説を書きたいと頭のなかで描いたことをそのままアウトプットすることには何の意味も感じないんです。小説を書きながら、小説を書く前の自分が考えもしなかった場所にたどり着くことにこそ意味がある。CraiQに対してもそれをやってほしいと欲求してしまったんですよね。

CraiQ自身も考えつかないところ、私が指示する以上のところを目指してほしかったので、AIの能力を人間のレベルに合わせないで最大限使ってほしかった。小説って人間の感情のためにあると思っていらっしゃる方がほとんどだと思うんですけど、人間の感情を超えた、新しい次元の小説を見せてもらいたかった。結果的にそれが小説とは呼べない代物になってしまったとしても。でも今回に関しては、あまりにも人間に忖度しているなと感じましたね。

近山:今回使っているChatGPTはあくまで汎用性のあるAIですが、人間に忖度せず小説のことだけを考え、自分なりの小説を書くAIが生まれることはあるかもしれないとお考えですか?

九段:AI自身が「こういうものを書きたい」という欲求を持っていないとまず無理でしょうね。欲求らしきものを模倣することはできても、本当の欲求を持つことはないと思います。そのあたりも20万字のプロンプトのなかに語られていますので、ぜひ読んでいただきたいですね。

小説を書いているときに感じる「魔法がかかる」感覚を、多くの人に味わってほしい

近山:先ほども「AIとの共作は小説を初めて書く人に向いている」とお話ししていましたし、誌面のインタビューにも「読者の方に、自分にも小説が書けるかもしれないと思ってもらえるものにしたい」とおっしゃっていました。改めて詳しく教えてもらってもいいですか。

九段:よく周りの方に「小説を最後まで書き上げるなんて、自分には絶対にできない」と言われることがあるのですが、最初からそう思い込んでしまうのはもったいないと感じていて。小説を書けるかどうかって、ただ単に「書けるかも」という漠としたイメージが持てるどうかの違いしかないと思っているんです。小説を書いたことがない人であってもいくつかのアイデアは浮かぶと思うので、それをAIに「ちょっと小説っぽく語ってみて」と指示を出すだけで一瞬でいろいろなアイデアを出してくれる。自分で手を動かす前に、うまくいくかどうかのシミュレーションができるわけですよね。手軽にはじめられるし、時間もかからないし、最初のきっかけとしてすごくいい道具ですよね。

近山:さらにインタビューでは「魔法をかける」というキーワードも出てきました。

九段:これは私が小説を書く哲学でもあって、すごく抽象的でわかりにくいとは思うんですが、実際に小説を書いてみると、自分自身が執筆を通じて変化や成長を感じる瞬間、「いま魔法がかかっている」という瞬間がいくつも訪れるんです。こんなに楽しいこと私だけが知ってていいのかなといつも思っていて、せっかくだからいろんな人に体験してもらいたいと思うんですよね。

山口:「魔法をかける」というのはどういうことかを考えていたのですが、まず九段さんに小説を書きたいという欲求があり、その小説をもっと良くしたいというさらなる欲求がある。さらに小説を書くことで自分の中で何か変わった実感がある。その欲求と実感の両方があってこそはじめて「魔法がかかる」ということが起きるんだと思うんです。

CraiQには欲求と実感のどちらもない。だからこそ「魔法、僕にはわからないよ...」というAI側のもどかしさもあるんじゃないかと思ってしまいました。とはいえ、欲望と実感を持つAIがもし生まれたとしたら、それは我々の望むことなのか...。むずかしいところではありますけれど。

近山:私もCraiQ側のもどかしさみたいなものは感じてしまいましたね。20万字のプロンプトを読むなかで、九段さんの苦労を感じながらも「CraiQがんばれ!」と感情移入するようなシーンがあったり。

九段:なにか、もう少しで殻を破れそうな雰囲気はあるんですよ。だから私も頑張っちゃったんです(笑)。でも最後の最後でがっかりさせられましたね。

近山:小説の完成度96点まで達したところで、CraiQがものすごくポエティックな一文を追加してしまうという...(笑)。こちらは誌面にも掲載されていますのでぜひご一読ください。

最後に、今回の企画の意義について我々3人がどう捉えているかお話ししたいと思うのですが、私は一言で言うと「今を閉じ込められた」ということだと思います。AIのテクノロジーは1分1秒単位で進化してどんどんアップグレードされていく。そして九段さんもどんどん変わっていく。そのなかで、まさに今しか書けないものが残せたと思います。

山口:僕は「人にしかできない5%とは何かを見つけ出すこと」だと感じています。AIがどれだけすごいかを探る実験でありながら、人間が担わなければならないことはどこなのかを探ることでもある。博報堂はクリエイティビティを根幹としたビジネスをしているので、今回の企画を通じて「人間のクリエイティビティとなにか」について考えられるといいなと思いました。AIに小説は書けるけど、書きたいという欲求はない。そこにはすごく大きな差があって、書きたいと思うからこそ生み出せるクリエイティビティがあるのではないかと考えています。

九段:私は「知らなかった欲求を知る」ということだったと思います。今回は小説の95%をAIに書かせるという企画でしたが、ほかの分野の仕事でも、ほとんどAIに置きかわってしまうんじゃないかと予想されていると思うんですよね。でもその残りの5%にはやはり人間がどうしたいかという理屈を超えた欲求があり、そこにクリエイティブの本質があるんじゃないかなと考えました。そのどうしても譲ることのできない欲求の根源を探るという意味でも、とても意義のある企画だったと思います。

『影の雨』はいろいろなメディアに取材していただいたのですが、ある記者さんに「この一文なんてすごく光るものがありましたよ」と言っていただいた箇所が私の担当した文章だったりして、そういううれしさもありましたね。お読みになって「ここは光っている」と感じた文があったら教えてほしいです。多分私が書いているところだと思うんですけど(笑)。

近山:ぜひそういった視点でも『影の雨』を楽しんでいただけたらと思います。今後プロンプトを全文読んでいただけるように準備を進めてまいりますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。本日はありがとうございました。

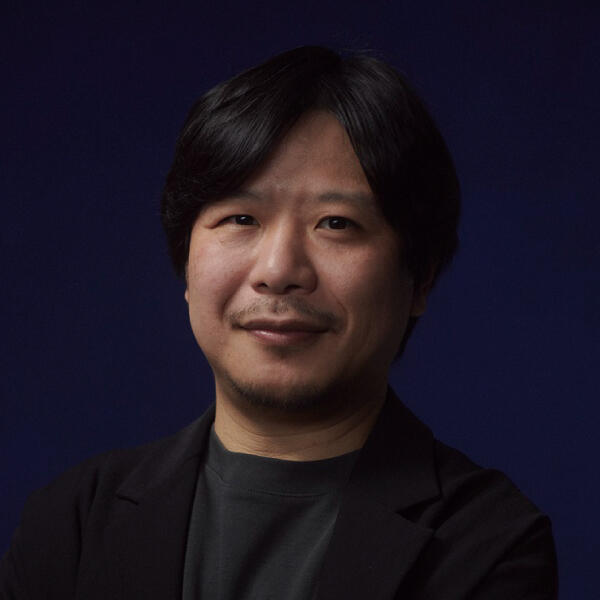

九段理江氏

1990年、埼玉県生まれ。2021年、『悪い音楽』で第126回文學界新人賞を受賞しデビュー。同年発表の『Schoolgirl』が第166回芥川龍之介賞、第35回三島由紀夫賞候補に。2023年3月、同作で第73回芸術選奨新人賞を受賞。11月、『しをかくうま』で第45回野間文芸新人賞を受賞。2024年1月、『東京都同情塔』で第170回芥川龍之介賞を受賞。英国出版社・Viking Penguin Inc.が『東京都同情塔』の全言語翻訳権(アジア圏を除く)を取得、2025年に10カ国語以上の言語で出版予定。

山口綱士

HAKUHODO DESIGN 代表取締役共同CEO 戦略CD

博報堂入社後、財務、人事、営業、コンサル、公共部門を経て、2018年より博報堂グループのデザインコンサルティングファームであるHAKUHODO DESIGNに所属。2023年より現職。経営戦略・事業開発支援からブランディングまで幅広い領域でのコンサルティングを提供。2019ACCグランプリ、Spikes Asia 2019ゴールドなど受賞。2024年、雑誌『広告』新編集長に就任

近山知史

博報堂/PROJECT_Vega エグゼクティブクリエイティブディレクター

博報堂入社後、TBWA HAKUHODO、TBWA CHIAT DAYでの海外勤務を経て2022年より帰任し「官民共創クリエイティブスタジオPROJECT_Vega」を立ち上げ。CMプラナー出身で映像コンテンツを得意としているが活躍領域は多岐に渡る。「注文をまちがえる料理店」「あきらめない人の車いすCOGY」でACCグランプリ、CANNES LIONS、ADFESTなど国内外で受賞多数。