博報堂DYグループは、社会課題の探究・解決に取り組み、発想力を育む中高生向けの探究学習プログラムを2024年から提供。学校単位で実施する通年開催の「Hasso Camp」と、高校生が個人で参加できる夏季休暇期間中開催の「Hasso Camp Project ミライ」の2つのプログラムを設けています。当社グループが強みとする「生活者発想」や「クリエイティビティ」を中高生に体感してもらい、豊かな発想力を育みながら、生徒それぞれの個性や可能性に気付くきっかけをつくっています。

今年8月「Hasso Camp Project ミライ 2025」を実施。今年のテーマは「生物多様性とまちづくり」。失われゆく生物多様性を回復・再生していくことが世界的に喫緊の課題である中、自然と共生するまちづくりから何ができるかを、参加した39人の高校生と18人の博報堂DYグループ社員がチームになり協力し合いながら考えていきました。

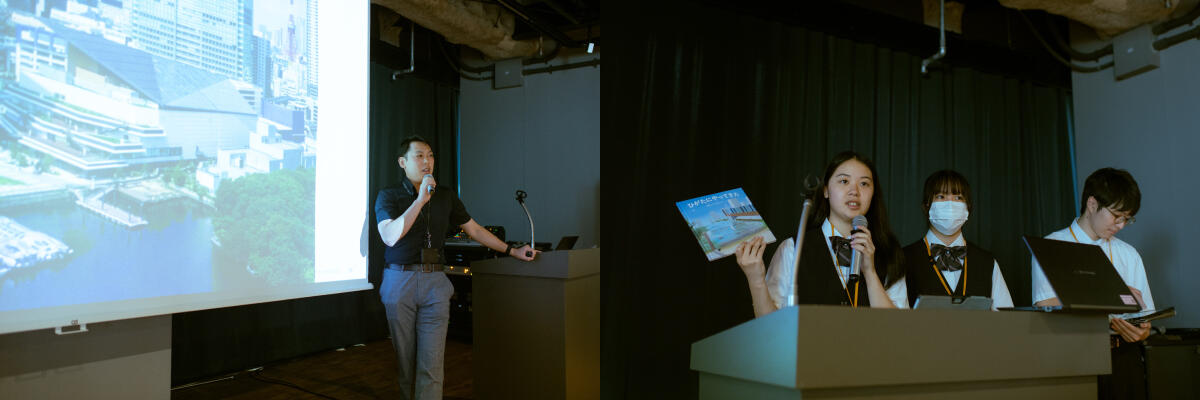

【Day1】スペシャリストによるインプット:生物多様性について知る

8月初旬、高校生と博報堂DYグループの社員が一堂に会しました。9つのチームに分かれ、自己紹介とアイスブレイクからはじまります。

プログラムを開発した博報堂 マーケティングプラナー 錦織叶羽、マーケティングプラナー 村瀬悠、そしてPRプラナー 入江遥斗が進行を務めます。

まず、博報堂DYグループの仕事を紹介。「私たちの仕事は人の心を動かすアイデアで社会課題を解決すること。アイデアの発想には、あらゆる視点で"人"を見て分析することで視点を発見し、思考を拡散・収束させてあえて遠回りすることも大切」であると伝えました。そして今回のHasso Camp Project ミライでは、「共創(さまざまな立場や専門性を持つ人たちと協働して課題に取り組む経験)」「知識(想像と発想の土台となるインプット)」「視点(多様な視点から問いを立て、新たな解釈や意味を生み出す力)」「発想(生活者のインサイトから問いに対して未知なる答えを導く力)」を高校生のみなさんに持ち帰ってほしいと語りました。

次に、参加者それぞれが事前課題として検討してきた「生物多様性の定義や自分自身との関係性」について、チーム内で共有し、自分とチームメンバーの視点・意見を出し合ったところで、有識者による最初のインプット。

自然保護分野で世界最大のネットワークである国際機関IUCNに加盟する国内団体の連携組織、国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J) 会長の道家哲平氏より、「生物多様性とは何か。なぜ生物多様性が失われていて、回復・再生させるためにはどのような発想が必要か」をテーマにお話があり、生物多様性についての理解を深めていきました。

「自然が失われるのは悪意ではなく自然環境 "以外" の公益を追求したためで、自然を "失うことを知らなかった" 、"失ってもしょうがない" という社会・経済システムの見直しが必要」であり、さらに「現在は、気候変動がさらに拍車をかける『ネイチャーネガティブ(損失・劣化)』の連鎖が始まっている」と解説。「これからは発想を転換して、気候変動対策と同時に『ネイチャーポジティブ(損失回避低減・保全・再生)』も事業の中で追求することが重要」だと話されました。

続いて、協働によるグリーンインフラ地域実装を軸とし、ボトムアップ・アプローチを通した環境共生型の地域づくり・まちづくりを推進する株式会社ハビタ 代表取締役の滝澤恭平氏が、「人びとと共に生み出すネイチャーポジティブシティの風景」をテーマに講義。

「ランドスケープは、人間活動と生物の営みが蓄積された履歴の上に形成される。都市では自然が改変・喪失される一方、人間の文化によって保全・再生も行われてきた。こうした喪失と再生が交錯する都市のランドスケープは、地域の人々の関わりによって継承され、変化する。悪化を感じたとき、大きな変化を起こすことが難しそうなら、まず小さなことから変えてみる。地域のランドスケープへの関わり方の変化(関わり直し)は、多様な人々との連携や協働を伴い、地域の現状と未来を考えるきっかけを生み出すもの」であると解説。その実践事例として、Day2のフィールドワークで訪問する竹芝干潟や、東京都立芝商業高等学校と連携して創設された「ひがた部」の活動、都内を流れる善福寺川での取り組みが紹介され、生物多様性にまちづくりの切り口をかけあわせた実際の活動についての具体的なイメージのヒントとなりました。

道家氏・滝澤氏の講義のなかで印象に残ったエピソードやキーワードについて各チーム内で共有したあと、この日最後のインプット。Day2のフィールドワークに向け、大広 未来共創局の柴田笙子から、「フィールドに出て学ぶ意義とは。フィールドワークで得られた気づきはどのようにアウトプットに生かされるのか」について講義が行われ、人と自然どちらの視点も組み込み検討する大切さや、フィールドワークでの観察のポイントなどが説明されました。

これらのインプットから「生物多様性を回復・再生させるポイント」を考え、Day2のフィールドワークで何を学び取ってくるべきか各チーム内で意見を出し合いました。

「視点によって"良いネイチャー"が異なるので、人と自然どちらの視点も組み込むことが必要。どんな利益があるか、何を解決しようとしているのか、本当に生物多様性は存在しているのか確認してきたい」

「私達の五感から情報を確かめて、感情を言語化したい」

「ステークホルダーの説得をどのようにしたのだろう」

などインプットから発生したさまざまな視点を交わし、Day1を終えました。

【Day2】フィールドワーク:生物多様性に触れる

Day2は、実際に竹芝干潟(運営:一般社団法人竹芝タウンデザイン)と東京ポートシティ竹芝の「竹芝新八景」(運営:東急不動産株式会社)を訪問し、現地で観察して学ぶフィールドワークです。フィールドワークに向けた事前学習として、株式会社ハビタの滝澤氏より竹芝地域の成り立ちや見どころについて説明。

また、竹芝エリアを中心とした地域におけるタウンマネジメントを行っている一般社団法人竹芝タウンデザインの若生龍太氏からは、竹芝干潟について紹介いただきながら、「フィールドワークでは五感で干潟を感じたり、都心の干潟ならではの良い面・悪い面を観察して、江戸前の海の再生を目指し私たちができることは何かを考えてほしい」といったお話がありました。

さらに、東京都立芝商業高等学校ひがた部の部員の皆さんから、竹芝干潟の知名度向上に向けて実施されているさまざまな取り組みを紹介していただきました。

これらのインプットを受けて、フィールドワークで見ておきたい場所や視点についてチーム内で作戦会議をしたあと、フィールドワーク開始です。

東京ポートシティ竹芝の「竹芝新八景」では、スキップテラスを中心に展開している生物多様性を守る取り組みとして「空・蜂・水田・菜園・香・水・島・雨」の8つの景をつくり、訪れる方に生物多様性について知ってもらうため多様な活動をされています。東急不動産株式会社 簗瀬理恵子氏、株式会社かたばみ 水野さえ子氏に8つの景をご案内いただき、ビルのテラスにつくられた水田や菜園、ハーブガーデン、そして雨水を一時的に貯留した後ろ過して地中に還すレインガーデンなど、自然豊かな環境を見学しながら、自然の価値を体感。水野氏からは「竹芝新八景では、本来の関東平野に近い植生を極力再現している。竹芝エリア全体でバランスをとりながら生物多様性を促進することに力を入れており、人と自然の共生を目指している」とお話がありました。

続いて、竹芝干潟へ。実際に干潟の水やにおい、景色、そして生息する生物を観察しながら、滝澤氏より現在の干潟に至るまでの経緯や数々のご苦労についてお話をうかがいました。魚類や貝類・甲殻類のほか、サギなどの鳥類も見られる時もあるとのこと。都会の中の豊かな自然を五感で感じながら、運営者の方から直接活動の内容やその意義、実現・持続の難しさなどをうかがう貴重な機会となりました。

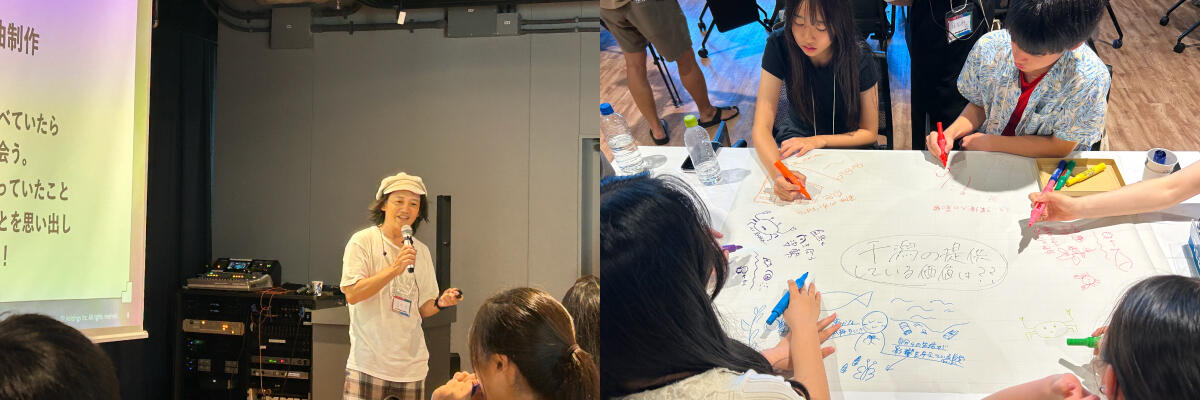

フィールドワークを終え、再びインプットとワークの時間。博報堂 イノベーションプラニングディレクターの小田部巧が、「生活者にとっての価値をみつけよう」をテーマに事例を紹介。それを参考に、竹芝干潟が提供している価値について各々考え、仲間と共有しました。

小田部はDay3のプレゼンテーションに向けて、「人の心を動かす『アイデア』で社会の課題を解決することを意識してほしい。アイデアとは、既知の要素の新しい組み合わせ。それに個人の想いなどをのせ、人を動かす価値あるモノやコトを企画してほしい」と話しました。

そしてDay1の議論とDay2のフィールドワークを踏まえ、「生物多様性を回復・再生させるポイント」と「高校生の行動スイッチ」についてグループで議論。その内容をベースに、Day3のプレゼンテーションに向けた企画の課題が出され、Day2が終了しました。

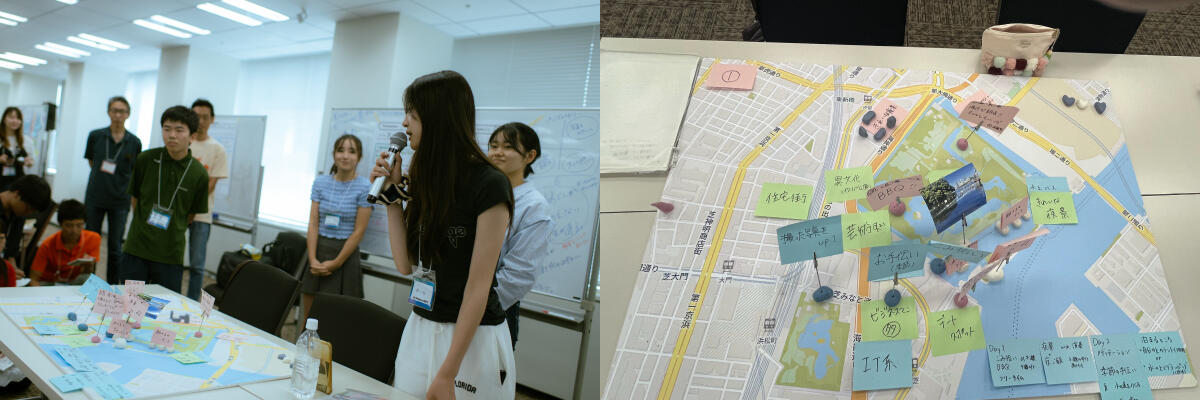

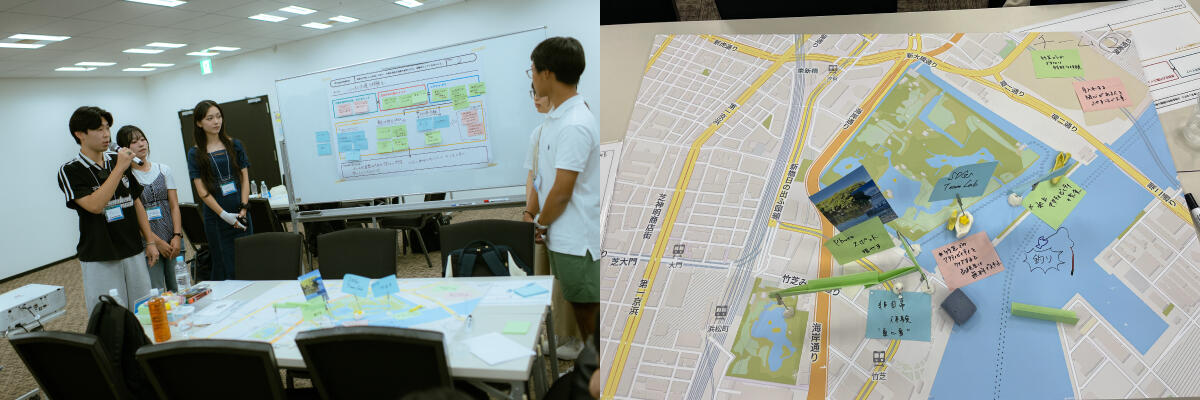

【Day3】アイデア発想とプレゼンテーション:生物多様性の課題解決につながるまちづくりを考える

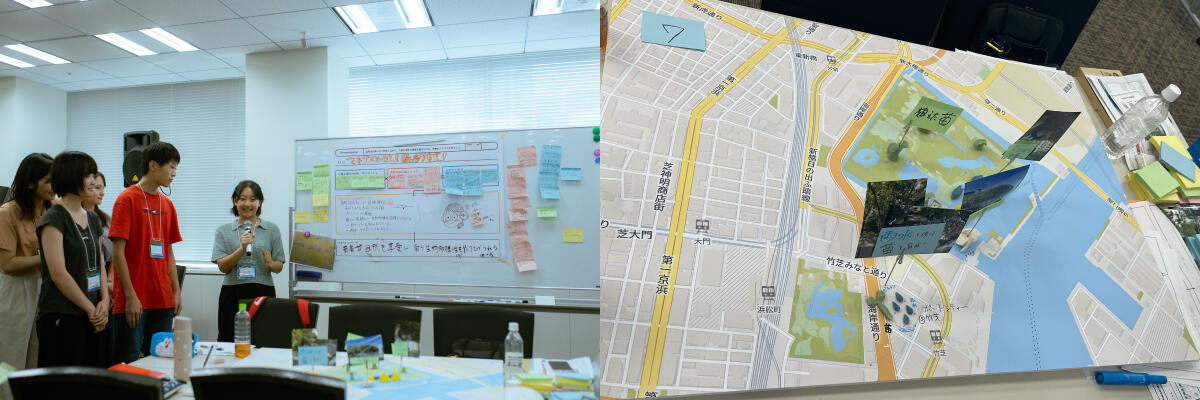

Day3はいよいよ、各チームでアイデアを練り上げ、プレゼンテーションを行います。まず、チーム内で各人が考えてきた企画のコアアイデアについて共有しました。それを踏まえてチームとして発表するポイントを整理し、実際に竹芝地域に落としこんだ「生物多様性の課題解決につながる、高校生が参加したくなるようなまちづくり」のアイデアを話し合います。最後に各チームで発表内容とランドスケープデザインをまとめたら、プレゼンテーションです。ランドスケープデザインは、地図上に写真やふせん、粘土(環境に配慮した自然に還る粘土)などを使って立体的に仕上げました。

■各チームのプレゼンテーション

<チーム1>

【タイトル】異世界キャンプin竹芝

【生物多様性の回復・再生ポイント】モニタリング、見逃さない、維持管理

【高校生の行動スイッチ】自分の好きは絶対守りたい

【アイデア】高校生限定!都会でネイチャーキャンプ

<チーム2>

【タイトル】いつもとは違う体験を。

【生物多様性の回復・再生ポイント】ファン化、人が手入れすることで自然をつくっていく

【高校生の行動スイッチ】五感で感じるとシェアしたくなる、ゲーム性、見返り

【アイデア】その場所でしか得られない五感を刺激する非日常体験

<チーム3>

【タイトル】普段やっていることが生物多様性につながっている

【生物多様性の回復・再生ポイント】自然を身近に、五感で感じられる

【高校生の行動スイッチ】仲間との時間を楽しむ

【アイデア】竹芝クルーズ船で、ものづくり

<チーム4>

【タイトル】ひがたをクエストしよう!

【生物多様性の回復・再生ポイント】維持・管理、興味関心を持ってもらう

【高校生の行動スイッチ】達成感を味わいたい、社会との接点をもちたい、発信したい

【アイデア】ひがたクエスト(地域への貢献活動)でポイント付与し、地域を活性化

<チーム5>

【タイトル】日常と特別のエリア「ネイッチャライフ」

【生物多様性の回復・再生ポイント】何が起きているか知ろう、お互いの利益

【高校生の行動スイッチ】特別感、様々な好奇心、SNS映えする場所

【アイデア】遊ぶほど生物多様性に良い影響を与える日常と非日常どちらも味わえるテーマパーク

<チーム6>

【タイトル】遊んで 触れて 食べて 知ろう!

【生物多様性の回復・再生ポイント】目の前の環境を知ること、生物と人間それぞれにメリットがあること

【高校生の行動スイッチ】話題性があり、友だちと楽しめそう

【アイデア】自然を知り共生できる施設がある、環境のタメになる高校生の遊び場

<チーム7>

【タイトル】マネジメント竹芝!楽しもう竹芝!

【生物多様性の回復・再生ポイント】人が携わりやすい状態をつくる、人間が管理する、地域の特性を理解しデザインする

【高校生の行動スイッチ】日常でできないこと、体験型、おいしいもの、レトロ

【アイデア】自給自足キャンプでありのままの自然に触れ、現状をモニタリング

<チーム8>

【タイトル】Discovery竹芝!

【生物多様性の回復・再生ポイント】グリーンインフラ、その土地固有の環境づくり、世代間交流、動植物の保護

【高校生の行動スイッチ】季節を感じられる、先取り・特別感、1人の時間、他の人との繋がり・共有すること、課題や学びへ取組み

【アイデア】動植物の観察・発見が楽しくなる、タケシバGO!

<チーム9>

【タイトル】竹芝サードプレイス

【生物多様性の回復・再生ポイント】生物との共存を考える、今ある自然生物を活かしつつ仕組みをつくる、地域内外の人を巻き込む!

【高校生の行動スイッチ】みんなで作る楽しさ

【アイデア】対話や協働を通した持続的なコミュニティ形成で、人間と生物が共存する空間を楽しみながら作ろう!

高校生だからこその視点が詰まった発想豊かなプレゼンテーションを受け、レビュワーからは「Day1、Day2の学びがしっかり活かされていて、高校生も含めてみんなが参加したくなるストーリーテリングがきちんとされている。スペシャル感があって素晴らしい。一部でも良いから実現されてほしいと思う。実際にランドスケープをデザインするとき、人が関与しやすい状態を第一に考えるので、その視点がある企画はプロ目線だと感じた。また、大人だとできるわけないと思ってしまうような発想で、斬新で夢があるプランもあった」

「これからの時代はパブリックなものを高校生の面白い視点でいかにテーマパーク化し、魅力的にして、ポテンシャルを活性化するサイクルをまわしていくかというのが、ネイチャーポジティブの都市デザインにとって未来をつくる道なのではないかと3日間通して感じた。将来みなさんがどんな仕事につくとしても、公共的なものに自分のアイデアを付加して、魅力的で、かつ自然と人間が共存できる場所をつくるための考え方は活かせると思う」

といった講評がありました。

プレゼンテーションと講評のあとは、コペンハーゲンを拠点とする都市デザインのコンサルティング会社Gehl Architects(ゲールアーキテクツ)のLeon Legeland氏からスペシャルインプット。Gehlが世界中で実践している人と地球のための都市づくりの事例を紹介しながら、「なぜ都市づくりにおいて生物多様性を考えないといけないのか?それは、都市は生物多様性を脅かす可能性がある一方で、その未来を握る鍵でもあるため。2050年までに、世界の人口の70%が都市に住むようになると考えられており、これからは都市への新しいアプローチが必要。東京は、便利な公共交通機関など良い面をもつ都市である一方、課題もある。より良い未来のための都市計画・デザインには、みなさんのアイデアと想像力が重要」と語りました。

最後に、高校生の皆さん一人ひとりに修了証が授与され、すべてのプログラムが終了。3日間を通じて、それぞれが多様な意見・アイデアを出し合い、違う考えが出たとき否定するのではなく互いの意見に耳を傾け、なぜそう思うのか話し合うこと、そして、仲間とともに発想し共創していくことを楽しみながら、新しいことをどんどん吸収していく様子が印象的でした。

参加した高校生の皆さんからは

「これまで生物多様性についての学びに深く触れたことがなく、取り組めるか不安でしたが、思考の拡散と収束を仲間と行うことで最高の答えを編み出せたことに驚きました。自分では気づかなかった見方を他の人から学ぶことができて、とても楽しかったです」

「集まった人との対話が印象的でした。同じような志を持った方々が集まっているからか、初対面にも関わらず話が盛り上がりました。大切な友人を見つけることができたように感じます」

「企画を考える前に知識を入れ、実際に目で見て確かめ、話し合いを重ねながら一つの企画にまとめる、というアイデアを出すまでの過程を体験できたことが一番の学びになりました。これからも新しいアイデアを考えるときにこの過程を大事にしていきたいです」

といった感想が寄せられました。

Hasso Campをプロデュースする博報堂DYホールディングス マネジメントプラニングディレクターの永田奈々子・豊嶋帆奈美・中溝修平は、「Hasso Campでは、一人ひとりの考えや個性を尊重し、それが混ざり合うことで新しい発想が生まれる、そんな"共創"の力を大切にしています。社員と学生が一つのチームとなり、社会課題の重要なテーマについて議論し発想するという体験を通して、将来人材の未知なる答えを導き出す発想力を育み、社会課題に取り組む仲間を増やしていきたいと考えています。」と語りました。

「Hasso Camp」きみの視点は、みんなの始点だ。 博報堂DYグループ社会貢献活動 中高生向けの探究学習プログラム