日本のPR産業の草分け的存在として1963年に創業。2011年に博報堂のグループ入りしたオズマピーアールが、この度本社オフィスを大規模リノベーションしました。

(https://ozma.co.jp/news/detail/218)

オズマピーアール独自のメソッド「社会デザイン発想®」からコンセプトを得たという新オフィス。そこに込められた思いや、今後の展望とは?

完成したばかりのオフィスで、中尾社長と榑林執行役員に話をききました。

※「社会デザイン発想®」は、株式会社オズマピーアールの登録商標です(登録番号第6697077号)

オズマピーアール 代表取締役社長

中尾 敏弘

オズマピーアール 執行役員兼リレーションズデザイン本部長

榑林 佐和子

オフィスの新しい「あたりまえ」を体現し、パーパスを実現するためのリノベーション

-今回大規模なリノベーションを行ったきっかけは?

中尾:2023年に創業60周年を迎えたことを機に、新たなパーパスを策定するプロジェクトがスタートしました。そこで生まれたのが「新しい『問い』を立て、新しい『あたりまえ』を創る。」というパーパス。それを体現するための環境を目指したというのがいちばんの理由です。

また、コロナの影響も大きかったですね。在宅勤務も増えて、働き方が大きく変わりました。これも新しい「あたりまえ」。新しいオフィスのあり方に変えていかなければならないという思いもありました。

-新たなパーパスを実現するためのリノベーションということですね。

榑林:はい。パーパスというのはともするとスローガン的な存在として据え置かれているだけ、ということになりがちですが、我々PR会社は実施することに責任を果たす会社です。では、「新しい『問い』を立て、新しい『あたりまえ』を創る。」ためになにをすればいいか。これを具体的なメソッドとして体系化しているのが、弊社独自のPRメソッドである「社会デザイン発想®」です。今回のリノベーションでは、この「社会デザイン発想®」の構成要素をデザインに取り入れることもポイントにしています。

問い・提唱・巻込・喚起。4つのプロセスで"最適解"を生み出す「社会デザイン発想®」

-「社会デザイン発想®」とは?

榑林:60年以上続く歴史のなかで、オズマピーアールにはさまざまなメソッドが蓄積されています。しかし、会社のカルチャーとして醸成されているものの、どこか曖昧なまま、しっかり体系化はされていませんでした。PR専業の会社として、自分たちの強みを持っておきたい。そんな思いから、提供価値を整理するためのプロジェクトが立ち上がり、生まれたのが「社会デザイン発想®」です。

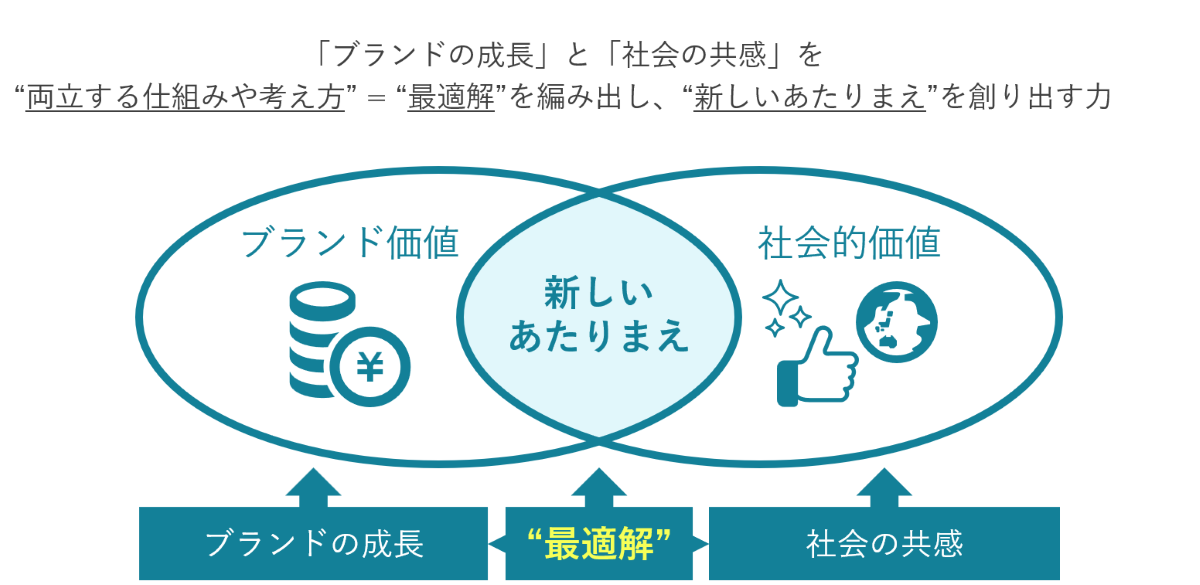

企業やブランド側の経済的な成長と、社会課題の解決といった社会的価値。その両方を掛け合わせた "最適解"をつくりましょうというのが「社会デザイン発想®」の根幹。これを両立させるためのアイデアを生み出し、実際のアクションまで一貫して行うことが我々の提供価値です。

-具体的にはどんなメソッドなのでしょう?

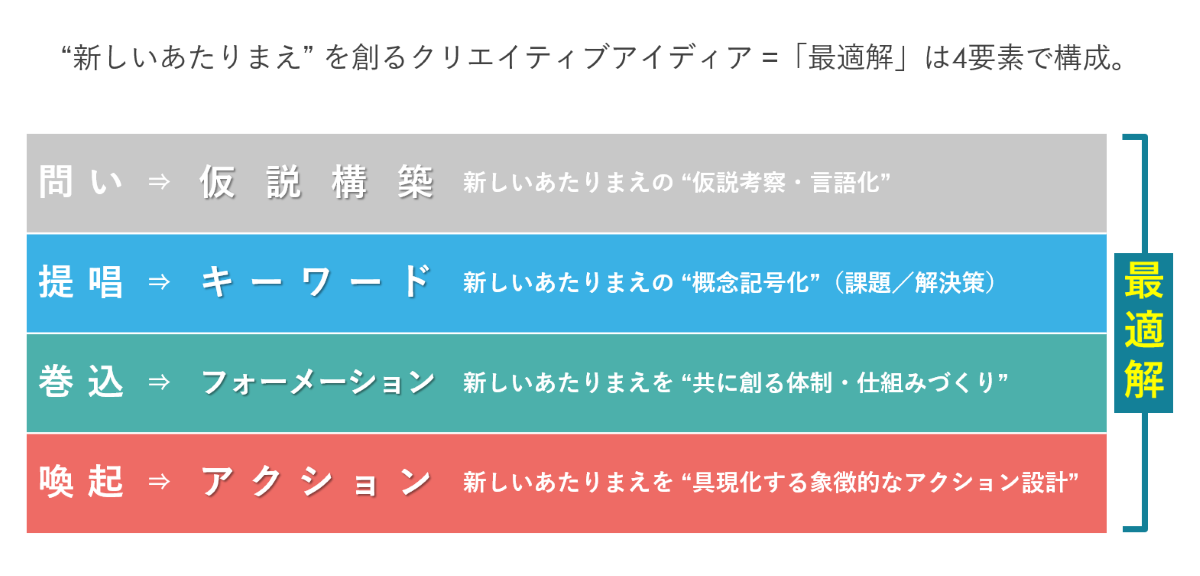

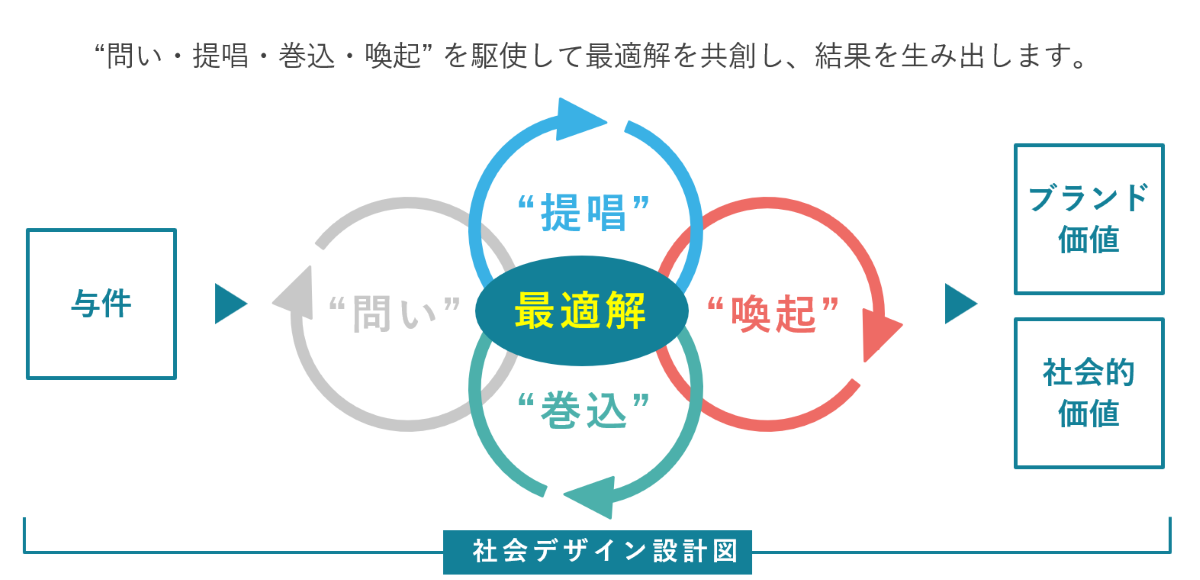

榑林:大きくポイントにしていることは、クライアントと我々だけでなく、多くの人たちを巻き込んで一緒につくっていくということ。要素分解すると4つのプロセスが必要だと考えています。

一つめが「問い」。これは得意先の与件から、社会的な課題や疑問を見出すプロセス。企業にとってのマーケティング課題だけでなく、本当の課題はなにか、を見つける役割ですね。

二つめの「提唱」は、問いに対する気づきやある種の答えをワーディングし、提示すること。「こういう世の中を目指しましょう」というメッセージを発信し、プロジェクト化していくプロセスです。

三つめは「巻込」。我々の強みであるリレーションズの力を発揮して、いろいろな人を巻き込んでいく。そのために必要なのが、立場や利害関係が異なる人たちが共感できる問いの大きさ=大義や、共に参加できる場や仕組みづくりということになります。

最後が「喚起」。さまざまな立場の人を巻き込みながら、アクションを起こしていくフェーズです。コミュニケーション施策においてアクションフェーズは「発信」や「拡散」と言われることが多いですが、私たちが大事にしているのは、答えを出して広めることではなく、関心や議論を喚起してみんなのものにしていくこと。それが対話を大切にするPRらしさだと思いますし、みんなが自分ごと化して、自ら波紋を生み出すような設計をしていきたい。喚起した結果、新しい巻込が生まれることもありますし、この4つは非常に密接に、行き来しながらつながっていく関係性になっています。

"のっかりしろ"をうまくつくって、さまざまな立場の人を巻き込んだ「土日ミルク」

-「社会デザイン発想®」のポイントがわかりやすい事例など、具体的にご紹介いただけますか?

榑林:一般社団法人Jミルクさんと取り組んだ「土日ミルク」プロジェクトがわかりやすいかもしれません。2020年頃、コロナ禍で学校給食がなくなったことなどから、牛乳の消費量が激減したというニュースを覚えているでしょうか。応援消費など盛んに行われていましたよね。

牛乳消費が減ってしまったことがクライアント課題でしたが、我々が考えたのは、牛乳を飲まなくなったことで子どもたちにどんな影響があるかということ。懸念されることのひとつはカルシウム不足です。コロナ禍を別にしても、若年層の牛乳離れはデータとして明らかになっていること。牛乳消費の減少というクライアント課題から、子どもたちのカルシウム不足という「問い」を生み、その解決を目的に、「土日ミルク」というキーワードで、学校給食がない日も牛乳を飲もうと「提唱」しました。

家で簡単につくれるドリンク&フードレシピを集めた「土日ミルクレシピ」や、学校の授業で土日ミルクのポスターをつくる「土日ミルク なりきり広告クリエイター」などさまざまな企画を実施しているのですが、そのほとんどが酪農家さんや乳業会社さん、教育関係者や栄養士さんとの共創から生み出されています。中でも「土日ミルクアイディア会議」という前向きに意見を出し合う場を設けることで、「土日ミルクフェス」という3万人もの来場者を集める企画を生み出すこともできました。

子どもの栄養問題の解決を掲げることで、さまざまな立場の人を「巻込」むことができました。立場によって課題意識は異なりますしアイデアの幅も広がる。場の名称を「アイディア会議」とすることで、ただお困りごとを共有するだけでなく、どんなアクションをすればいいか考えるという当事者意識を醸成することもできたと思います。まさに「喚起」の部分ですね。自分のアイデアが実際のイベントにつながればご参加いただいた方の熱量はあがりますし、さらなるプロジェクトが生まれる原動力になっていきます。

もし「生乳があまって酪農家さんが困っています」というメッセージだけだったら、一時的な応援消費で終わってしまったかもしれない。でも、子どもの栄養問題という普遍的な課題を提起したことで、一過性ではない長期的な活動につながっています。

また、「土日ミルク〇〇」というフレームをつくったこともポイント。〇〇の部分を変えればいろいろなアクションを生み出すことができますよね。私たちはよく"のっかりしろ"をつくると表現するのですが、いろいろなステークホルダーを巻き込んで、喚起していくというのがうまく機能した例だと思います。

PRを入り口にブランド価値と社会価値をつなげた、フルグラ「目覚める仕送り」キャンペーン

-いま4つのプロセスについてご説明いただきましたが、これはオズマピーアールの歴史のなかで積みあげられたメソッドで、それが「社会デザイン発想®」として整理されたということなんですね。

榑林:そうですね。枠組みをつくるために考えたのではなく、蓄積されたものを体系的にまとめたらこうなった。もともと、訴求キャンペーンが終わったらそこまで、という仕事には違和感を覚えるんです。キャンペーン期間は終わったとしても、その後も自走する取り組みにしたいと常に考えていますし、大切にしている姿勢です。

我々はPR会社ですので、クライアントからのお題は「いかにPRするか」。しかし、それだけに留まらない広がりや、PRのアイデアをきっかけに「どれだけブランド価値と社会価値をつなげられるか」というリレーションズに強みをもっていると自負しています。

-PRを入り口にブランド価値と社会価値をつなげるというのは?

榑林:2024年に実施したカルビー フルグラの「目覚める仕送り」キャンペーンがひとつの例になると思います。グラノーラ市場のコモディティ化が進むなか、どのように存在感を示していくかというのがクライアント課題。それに対して我々が着目したのは、朝食欠食という社会課題です。一人暮らしをはじめるなど、生活習慣が変化するタイミングで朝食を食べる習慣がなくなる若い世代が増えている。そんな問題に真剣に向き合うブランドとして、フルグラはどんなアプローチを行うべきか、という観点で生まれたのが「目覚める仕送り」キャンペーンです。

マーケティングとしては親から子への代理購買ということになりますが、離れて暮らす家族を思って仕送りを送るというのは、どんな時代でも共感できる普遍的な気持ちですよね。朝ごはんをきちんと食べて健康に過ごしてほしいという親から子への愛情を、フルグラというブランドにうまくのせられたことがポイント。

このキャンペーンを機に、改めて朝食の大切さを訴えるブランドとしてさまざまな取り組みをされています。

共創を深める新オフィスで、コミュニケーションにおけるPRの存在感を高めたい

-「社会デザイン発想®」を用いてプランニングすることで、PR企画から逆上がりしてブランドの提供価値に影響を与えていくこともできるのですね。

榑林:まさにフルグラはその好例ですね。我々が提唱する「社会デザイン発想®」を実践するためには、さまざまな立場の人の対話、そして共創が不可欠。今回のリノベーションも、偶発的な出会いやディスカッションが生まれやすい環境を目指して行ったものです。

-「社会デザイン発想®」と、それを実現する新オフィスを活用しながら、今後どんな未来を描いていますか?

中尾:2024年、日本マーケティング協会が34年ぶりにマーケティングの定義を刷新しました。それが「(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである」という定義。

世の中との関係性を大切にしていくという意味で、マーケティング自体がすごくPR的な考え方に近づいてきていると言えます。言い換えれば、PRという視点からマーケティング領域全般にアプローチできるということ。PR業界はこれからもっと発展していく余地があるということです。

いま生活者は、プロダクトの背景にある企業の社会的な価値まで見据えて消費活動を行っています。そんな時代に、世の中の課題を見つけ、それを企業と結びつけ、新しい価値をつくりあげていくというのは我々の得意分野。コミュニケーション全体のなかでPRが貢献できることがたくさんあると考えています。

PRを入り口に広告をつくることもできるし、さらにはブランドの根幹をつくることもできる。そういった広がりを提案するとき、博報堂グループの一員であることが大きなバックアップになることも確かです。このオフィスでさまざまな人が出会い、協業を深めることで、PR発想のマーケティングはもちろん、企業広報や統合コミュニケーションなどを含めた、パブリックリレーションズ全般を進化させていきたいと思います。

オズマピーアールHP:https://ozma.co.jp/

オズマピーアールリノベーションについて:https://ozma.co.jp/news/detail/218

オズマピーアールの提供価値(社会デザイン発想®):https://ozma.co.jp/prservices/value/

中尾 敏弘

オズマピーアール 代表取締役社長

1991年博報堂入社。ビジネスデザイン職として飲料会社、嗜好品会社など消費財クライアントのブランディング業務、マーケティング業務を中心に従事。2019年よりオズピーアールに参画し、取締役副社長を経て、2020年より現職。 昨年PRovoke Mediaが選ぶ「Innovator 25 Asia-Pacific 2024」に選出された

榑林 佐和子

オズマピーアール 執行役員兼リレーションズデザイン本部長

マーケティングPR会社を経て2010年オズマピーアール入社。大手ナショナルクライアントの食品・消費財のマーケティングPRや、外資系製薬会社の疾患啓発活動、大学広報、自治体、官公庁など、幅広いPR業務に従事。PRアワードグランプリ、カンヌライオンズ、スパイクスアジア等の受賞ほか「社会デザイン発想®」にてAgency of the Year受賞。

著書:世の中の最適解を共に考える 問いをたてる力ー社会デザイン発想で共創するあたらしい「あたりまえ」(2023年刊)(https://amzn.asia/d/gtJXIem)