博報堂の多様な領域のエキスパートが集結したTEKO LEVERAGEは、企業の内部に眠る本質的な価値を掘り起こし、経営者の思いを「コアストーリー」として明確にして社会に伝えることで、地域社会や経済全体の活性化を目指しています。そして2024年の法人化から1年を経て、企業価値向上のプロフェッショナルとしてさらなる成長を見据えています。

本稿では、TEKO LEVERAGEが考える中堅企業の経営課題と、その解決策としての「コアストーリー」の重要性、そして企業が持つ本質的な価値を最大限に引き出すための独自のアプローチについて、詳しく伺います。

大澤 智規

CEO/エグゼクティブクリエイティブディレクター

野村 亮介

COO/ブランディングディレクター

白根 由麻

グロースパートナー/コミュニケーションデザイナー

釋種 珠美

クリエイティブビジネスプロデューサー

松本 尚也

クリエイティブプロデューサー/プランナー

日本企業が抱える「伝え方」の課題と、TEKOが挑む企業ブランディングの最前線

── はじめに、2024年にTEKO LEVERAGEが法人化した背景をお聞かせください。

大澤

日本には優れている企業がたくさんある一方で、欧米と異なり、自社の魅力を十分にアピールしきれていない企業が少なくないと感じていました。そうした企業に対して、博報堂の多様な領域のエキスパートが集まり、専門的なクリエイティビティを提供するために、2017年に発足したのが「TEKO」でした。

実際にいろんなクライアントと接していくうちに、「伝え方を変えるだけで企業の価値はもっと正しく評価される」と思うようになりました。それが実現できれば、経済全体が活性化し、地域に就職したいと思える会社も増える。つまり、僕たちがクリエイティブの力で企業の価値を高めることは、社会にとっても意義があることだと思いますし、それがTEKOの原動力にもなっています。

2024年に「TEKO LEVERAGE」として法人化したのは、TEKOのクライアントの多くがトップを筆頭に会社全体で企業価値の向上に取り組んでいる中で、こういう経営層の方々を相手にクリエイティブに取り組んでいく上では、 僕ら自身もプロフェッショナルとして、責任ある立場で向き合う必要があると思ったからです。

もうひとつの理由は、課題の本質にワンストップで取り組める体制を作るためです。博報堂の中にも、企業価値の向上に寄与するブランディングやクリエイティブワークを実行する機能がありますが、よりスピーディーに一貫して価値提供できるチームを新たに立ち上げたほうが、より実効性のある形になると判断しました。

── 中堅企業が抱える経営課題とはどのようなものでしょうか?

大澤

高度経済成長期を支えてきた日本の製造業やサービス業は、「期日通りに納品する」「丁寧にモノを作る」「きちんと対応する」など、品質や信頼性において非常に高い能力を持っています。納期の正確さやアフターサービスの丁寧さは、日本企業ならではの強みだと感じます。

しかし、日本ではこうした強みが"当たり前"とされ、積極的にアピールする文化があまりありませんでした。そのため、社会の変化や競争の激化に伴ってブランディングや差別化が求められるようになったいま、「自社の強みをどう伝えるか」が課題となっています。極端に言えば、「自社の強みを言語化したことがない」という企業も少なくありません。

ものづくりの精度やきめ細やかなサービスなど、高いクオリティを維持しているのに、企業の当事者たちはそれらを特別な価値と認識していないケースが多く見られます。しかし、外部から見れば、それこそが競争力の源泉であり、もっと積極的に発信すべきポイントです。

だからこそ、TEKOのようなプレーヤーが、客観的な視点から企業の強みを言語化し、発信していくサポートをしていく必要があると考えています。

白根

今の日本企業が直面している経営課題は本当に多岐にわたっています。例えば米国の関税政策や円安・物価高といったマクロ経済的な不確実性に加えて、人手不足やDXの推進、人権やハラスメントへの対応など、経営者は多くの複雑なテーマに同時に向き合わなければなりません。もちろん、企業として売上や利益といった足元の数字をしっかりと作っていく必要もあります。

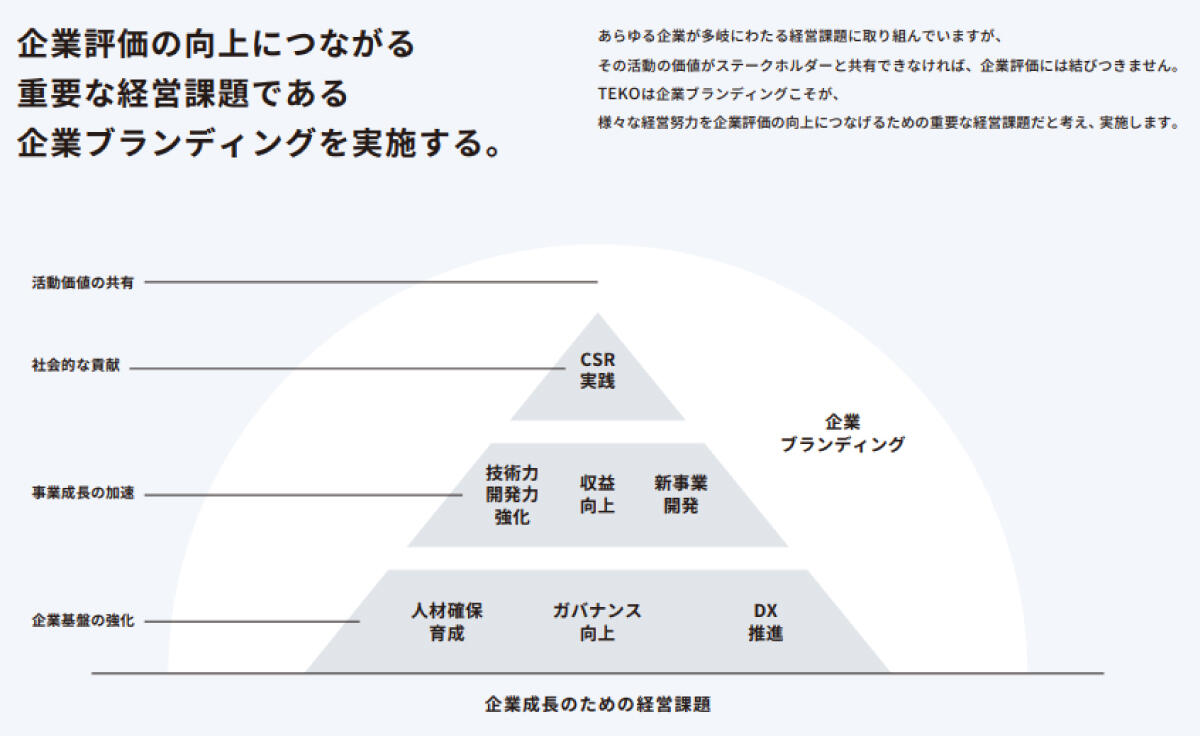

このような多層的な経営課題に対して、私たちTEKOは「企業ブランディング」という視点を経営の土台に据え、伴走していく存在でありたいと思っています。企業ブランディングは単にデザインや広報の話ではなく、企業が持っている本来の価値を言語化し、社内外のステークホルダーに伝わる形で整理し、発信していくという非常に重要な視点だと考えています。

私たちが関わっている多くの企業は創業から何十年も経っていて、長い歴史を持っているため、自然と積み上がってきた企業文化や強みがあります。ただ、それがあまりにも社内で当たり前になりすぎていて、いざ外に伝えようとすると、うまく言葉にできないケースが多く見られます。

そこで、外部の視点で分かりやすく言語化し、社内外に伝えるサポートをすることで、あらゆるステークホルダーの企業理解や関係性構築につなげていくのが、私たちが果たすべき役割です。

釋種

採用や人材育成、DX、人権対応など企業が直面しているそれぞれの課題に対して個別に取り組んでいる企業は多いと思います。ただ、それらの取り組みがバラバラに進んでいると、全体として会社の価値がうまく伝わらなかったり、メッセージが分散してしまったりすることがあるんですよね。

そこで私たちは、それらのアクションをひとつの軸で束ねて、「この会社は何を大切にしているのか」「どんな価値を社会に提供しているのか」というストーリーを明確化するようにしています。TEKOでは企業ブランディングにおいて、ひとつのメッセージやストーリーを軸に、さまざまな取り組みや発信を一貫性のあるものに整えていくことを大事にしています。

大澤

経営者にとって経営課題は、別々のものではなくひとつにつながっているものです。ですが実際の現場に目を向けると、人事、営業、商品開発など、それぞれの部門で個別に取り組んでいて、全体としての方向性が見えにくくなってしまっているケースも少なくありません。

だからこそ、私たちは「経営者の頭の中にある一貫した意思や考え方」を、組織のあらゆる領域に落とし込んでいくことが必要だと思い、企業ブランディングに取り組んでいます。

企業の価値向上には「コアストーリー」の設計が必要不可欠

── TEKOが提供する具体的なサービスを教えてください。

野村

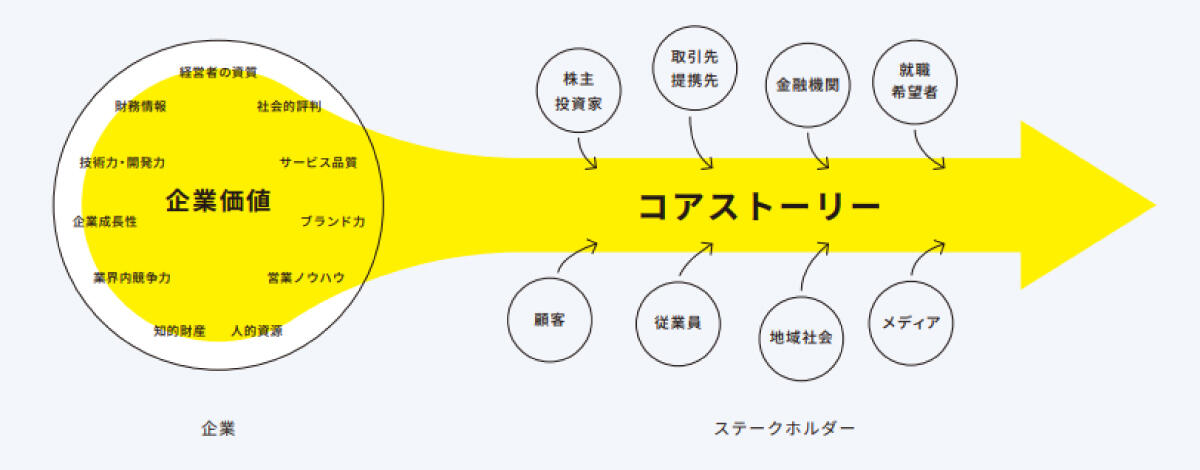

私たちTEKOでは、企業ブランディングの中心に「コアストーリー」という概念を据えています。これは企業がもともと持っている価値や強みを丁寧に掘り起こし、それを軸にしながら、いかにステークホルダーを巻き込んでいき、共感や関与を生み出すかというアプローチです。

株主であれば「この会社に投資したい」、協業先であれば「一緒に新しい事業を始めたい」、学生にとっては「この会社で働きたい」。そう思ってもらえるような、企業のストーリーや文脈を引き出すことをメインに取り組んでいます。

コアストーリーは、ゼロから新しいものを作るのではなく、何十年も社会に必要とされてきた理由、実績の裏にある本質的な強みや独自性など、すでに企業の中にある価値を丁寧に掘り出すことから始まります。

そのために、私たちは必ず経営者やマネジメント、現場社員や営業、開発など、社内の様々な部門にプロジェクトの初期段階でインタビューを行い、企業内に眠っている「本質的な価値」や「まだ言語化されていない魅力」を発見するようにしています。

そして、このコアストーリーをもとに、どのように社外に発信し、共感を広げていくかを設計していきます。言葉の選び方、伝える手段、コミュニケーションの設計までを一貫してサポートしていくのが、私たちの主な提供サービスです。

博報堂グループで行っている企業の成長支援には、色々なアプローチがあります。企業と一緒に新規事業を立ち上げていくような取り組みもそのひとつですが、TEKOではあえてそういった領域に積極的には踏み込まず、「すでに企業が持っている価値をいかにきちんと伝えていくか」という点にフォーカスしているのが特徴となっています。

釋種

新規事業の立ち上げが、企業価値をステークホルダーに伝える上で有効であれば、私たちもそういった提案をし、その実践をサポートします。つまり、施策や手段ありきで動くのではなく、まずは企業の中心にある"コア"をしっかり見極めコアストーリーを構築したうえで、そこから必要なアクションを導き出していくというスタンスです。

このような進め方をしていることもあって、ときにクライアントの方から「コンサルファームみたいですね」と言われることもありますが、コミュニケーションの専門集団として、戦略を立てるだけでなく、実際にそれをどう伝えるかというアウトプットまでしっかり実行できるところが私たちの強みだと考えています。

また、企業価値の向上を目指す場合、コンサルファームでは企業の課題の抽出をすることが多いですが、私たちはその企業の長所・強みを徹底的に掘り下げてヒアリングします。企業の素晴らしい部分、自覚していない価値を引き出し、それをどう表現するか、どう伝えていくかを支援していくのが、TEKOならではのアプローチだと考えています。

── 企業のコアストーリーを設計していく際に意識していることはありますか?

野村

最も大事にしているのは、「企業の魅力はすべて唯一無二である」という点です。どの企業にも同じストーリーの型が当てはまるわけではなく、文脈や背景はすべて異なります。私たちはその違いを前提にしながらコアストーリーづくりを行っています。

そのうえで、特に意識しているポイントが3つあります。

ひとつは、その企業が社会の中でより重要な存在になっていくという期待感を持ってもらうこと。少子高齢化やデジタル化の進展といったさまざまな社会潮流の中で、存在価値を自然に感じてもらえる文脈を作ることが重要だと考えています。難しいデータや細かい数字を見せなくても、その企業に対するニーズが今後さらに高まっていくことを、いかに世の中に示せるかを大切にしています。

次に、その企業ならではの「強み」や「個性」が何なのかを明確にすることです。文化や価値観、ユニークな戦略、技術的な優位性など、他と差別化する"らしさ"を丁寧に掘り下げ、言語化していきます。

最後に、企業が掲げる成長計画が単なる理想やビジョンに終わらず、実際に動き始めていることやすでに一定の成果が出ていることなどを示し、納得感を持たせるようにすることです。そうすることで、「夢物語ではないリアルな成長ストーリー」として成立するように整えていきます。

企業の節目や転換点を価値創造のチャンスに変える

── 実際に多い支援先や業種・業界について教えてください。

松本

よくご依頼いただくのは、事業承継やM&A、周年事業、IPO準備といった、企業にとっての節目や転換点となるタイミングです。事業の成長にのみ注力してきていて、ブランドづくりや企業の見せ方の改善についてはどうしても後回しになっている会社は少なくありません。社内でも課題感は持ちつつも、人手も時間も足りず、手をつけられないままになっているわけです。

そうしたなかで、「創業○○周年のタイミング」や「先代から次世代に引き継がれる節目」などのタイミングでご相談いただくケースがよくあると感じています。特に最近は、先代の後を継いだ若手経営者からのご相談が非常に増えています。親世代が数十年かけて築いてきた企業を受け継ぎ、「これからの時代に合わせてどうアップデートしていくか」といったことを本気で考えている方々との取り組みが増加しているのも、今の大きな流れだと思います。

大澤

企業はある意味で"人"とすごく似ていると感じます。たとえば、髪が伸びてしまった人に対して、「髪が伸びているから切りましょう」という提案もできるかもしれませんが、TEKOの場合は、「その長い髪はすごく印象的でおしゃれですよね」といった視点を大切にします。

人が自分の魅力や価値を客観視するのが難しいのと一緒で、企業の「良さ」や「強み」は、社内では当たり前になっていて意外と気づきづらいんですよ。

ですから外部の私たちのような存在が客観的な立場から魅力的に映る部分を見つけてあげることが重要な役割だと思うんです。

また、人がプロポーズや就職面接など、自分の価値を正しく伝えたいと強く感じる場面があるのと一緒で、企業にもそういうタイミングがあります。それが松本が言っていたIPOや周年、事業承継などの時期です。

特にいま日本では経営者の代替わりが急速に進んでいて、昭和の時代を支えてきた世代が引退し、2代目・3代目に経営が移る時期にあります。

こうした若い経営者の方々が、「自分たちの企業の価値を社会やステークホルダーとどのように共有していくか」と考えるようになっているからこそ、私たちのような存在が役立つ場面が増えてきていると考えています。

釋種

事業承継は本当に大切な節目のタイミングだと思うんです。例えるなら、プロポーズするときに指輪やレストランにお金をかけるみたいなもので、"成功への投資"として、私たちに声をかけていただくことが多いんですよね。そのくらい本気度が高く重要な瞬間を任せていただいているので、一つひとつの案件に対して、絶対に失敗できないという気持ちを持って、毎回全力で向き合っています。どんなプロジェクトであっても、誠実かつ丁寧に、一緒に未来を描いていくという覚悟を持って取り組んでいます。

白根

また、クライアントの業種も広がってきています。一般的に広告会社はいわゆるBtoC領域というか、生活者向けの商品やサービスの広告コミュニケーションが多く、BtoB企業は縁遠いという印象があるかと思いますが、TEKOの場合はBtoB企業からの依頼もとても多くなっています。BtoB企業にはそもそも情報発信の仕方がわからないという悩みを抱えているケースが多くあります。こういう企業に対しても、TEKOでは、丁寧にインタビューを行い、価値を引き出し、言葉やビジュアルにして、ステークホルダーに届けていくということに取り組んでいます。

法人化1年で見えてきた「手応え」 と 「存在意義」

── TEKO LEVERAGEが法人化して1年経ちましたが、いま感じていることは何かありますか?

大澤

少しずつではありますが、確かな手応えを感じています。企業価値をクリエイティブでレバレッジする専門ファームとして独立したことで、単なる博報堂のいちサービスではなく、「特定の視点や手法に特化したチーム」として認知いただけるようになりました。法人化によって色々な企業との出会いの場が広がったおかげで、経営層からのご相談や提案機会が確実に増えてきています。

1年経ったいま、あらためて強く感じるのは、社会全体が次の世代の経営にシフトし始めているということです。企業自身の価値や個性をきちんと外に伝えていくことが必要不可欠になってくるでしょう。

特に、若い世代の経営者が増えていることもあり、会社の見せ方や強みを理解し、発信していくことに関する企業の課題意識が浮き彫りになってきています。そうした社会的なニーズが顕在化する時代になって社会と歩調が合ってきたという感覚がありますね。

── 法人化して取り組んでいるのはどのようなことでしょうか?

野村

私たちは現在、十数名規模の会社として活動していますが、小さな組織だからこその面白さと難しさを感じています。まさに、支援先の企業と同じ目線で日々の経営に向き合っているような状況ですね。営業や案件管理、情報共有の仕方ひとつ取っても試行錯誤しながら進めています。

また、メンバー全員で会社の方向性を話し合うワークショップを定期的に開いたり、お互いのことをもっと深く知るためにこれまでの人生やキャリア、価値観を語る場を設けたりと、社内カルチャーを作っていく取り組みも行っています。

大澤

僕たちは、「ワークスタイル」ではなく「ライフスタイル」がかっこいい会社を目指しています。もちろん、博報堂という看板を背負っている以上はクリエイティブのクオリティは担保されるべきものだと思っています。でも、これからの時代でもっと大切なことは「どう生きるか、働くか」だと考えています。働き手が減少し働き方が多様化するなかでも、「楽しく仕事ができるかどうか」が僕たちの大事な基準なんです。

僕たちが何よりも大切にしているのは、一人ひとりが自分らしく、無理のない形でいかに本気で仕事と向き合えるチームを作っていくかということです。

野村

どんなライフスタイルの人でも、最大限のパフォーマンスを発揮できるチームであり続けること。一人ひとりの暮らし方・生き方は多様だからこそ、それぞれのライフスタイルの中で注げる時間やエネルギーを最大限生かして面白い仕事ができるカルチャーを創出していきたいですね。

大澤 智規

CEO/エグゼクティブクリエイティブディレクター

野村 亮介

COO/ブランディングディレクター

白根 由麻

グロースパートナー/コミュニケーションデザイナー

釋種 珠美

クリエイティブビジネスプロデューサー

松本 尚也

クリエイティブプロデューサー/プランナー