企業のコミュニケーションやマーケティング課題に、さまざまな「得意技」でクリエイティビティを発揮する博報堂のクリエイターやマーケター。連載「Next Creativity Map」では、クライアントの課題に寄り添い、解決、変革へと導くランドマーク人材にスポットを当て、その「技」を解き明かします。第21回は、マーケティングプラニングディレクターの松本洋人。新設された事業プラニング部でさまざまな社会課題に取り組む松本が大切にする「対話的な関係性デザイン」とは?

膨大な量の制作物をつくってきた経験。上流に遡ることが癖になった

-はじめに松本さんのこれまでのキャリアを教えてください。

松本:キャリアのはじまりは2007年に新卒で入った制作会社。エグゼキューション全般を推進する仕事からスタートしました。イベント会場を走り回ったり、印刷工場で最終調整をしたり、ありとあらゆる制作物を担当していましたね。チラシ、ポスター、ノベルティ、WEBサイト、イベント...日々膨大なアウトプットを前にして常に考えていたのが、「なぜこの制作物をつくるのか」ということ。そこにはマーケティング戦略があり、その戦略の元には企業課題がある、と上流に遡って考えることが癖になって、次第に自分で書く企画書の領域が広がっていったんです。

-ひとつひとつの制作物に向き合う際、「意味」を考えることが重要だったんですね。

松本:そうですね。川上に遡ることは、Whyを問うことと同じ。なぜそうなったのかという「過去の原因を問うWhy」もあれば、この先どうありたいかという「未来への意志を問うWhy」もある。その両面から目の前の制作物の意味を考えるうちに、次第に川上のマーケティングの仕事にシフトしていって、最終的には新規事業コンサルやブランド戦略立案の仕事を経験する機会もいただけるようになりました。

いまになって思うと、そうやってWhyを追求することは博報堂のストラテジックプラナーの仕事の本質だったと思います。気が付けば2018年、導かれるように博報堂のストラテジックプラナー職へと転職していました。

-博報堂に入ってからはどんな仕事を?

松本:前職で制作全般をこなしていたというキャリアは一旦封印して(笑)、ストラテジックプラナーとしてさまざまな企業のマーケティング戦略立案を担当してきました。企業の未来構想や新規事業の戦略立案など、コミュニケーション以外の領域を担当させていただける機会も多かったように思います。

立場が異なる人を繋ぐ「翻訳力」が強み。社会の幸せのためには対話的な関係性が必須

-博報堂のストラテジックプラナーとして、前職の経験が生きることもありましたか?

松本:そうですね。入社してしばらくは前職でやっていたことを意識的に「封印」していたのですが、やはり僕は制作の現場をずっと見てきた人間。クライアントのマーケティング部長と向き合うことも、デザイナーやイベントプロデューサーといった各領域の専門家と対話しながら仕事を進めることも、同じように自然にできるんです。さまざまな立場にいる人を繋ぐ「翻訳力」のようなものは、自分の強みかもしれないと思うようになりました。

今年の春からストラテジックプラニング局に新設された事業プラニンググループという新部署で部長を務めていますが、そこは「構想×実装」をひとつのテーマに掲げている部署。事業をつくり企業を変革させるという構想の部分はもちろんですが、それをどう実行するかということをふまえ実装までワンチームでつくりあげます。川上と川下を常に行き来してきたこれまでのキャリアを活かせる現場だと思っています。

-新設部署ではどんな領域にチャレンジするのでしょう?

松本:広告会社は、基本的にはクライアントの皆様の課題がまず先にあって、その解決につながる最適な戦略と施策を計画し実行していくことが仕事。この部署ではそうではなく、まず社会的な課題に目を向け、その解決のためにわれわれ博報堂自身が主体となってあるべき事業やサービスを構想。そして、その実現のために企業や行政を巻き込んでサービスを実装する。そんな順番で仕事をつくりだすことにも取り組んでいます。

交通空白地域に住む方々のためのマイカー乗り合い公共交通サービス「ノッカル」などが代表的なものですね。社会にとってなにが必要かを考え、さまざまなステークホルダーとともにそのモデルケースを共創していく。それがこの部署でのチャレンジです。

-サービスを実装するところまで手がける、まさに松本さんの本領が発揮される領域ですね。事業プラニングを推進するうえで大切にしていることは何ですか?

松本:少し抽象的な表現になってしまうかもしれませんが、「対話的」であること、ですね。

僕たちが取り組む社会課題には、企業、行政、研究機関、コンテンツホルダー、メディアなどさまざまなプレイヤーが関わってきます。置かれている環境も、見えている景色も、価値観や文化も異なる個々のプレイヤーがいる。ひとつのプレイヤーの利害ばかりをみていたら社会全体としての理想状態から遠ざかってしまうことがあります。

そうならないように、ステークホルダー全体を俯瞰し、プレイヤー間の調和とシナジーが生まれるような関係性をデザインする。それが、社会課題解決のための事業プラニングに必要不可欠なことだと考えています。

対話的な関係をつくるため、3つのレイヤーでアプローチ

-「対話的な関係性」をつくるためにどんなことを意識していますか?

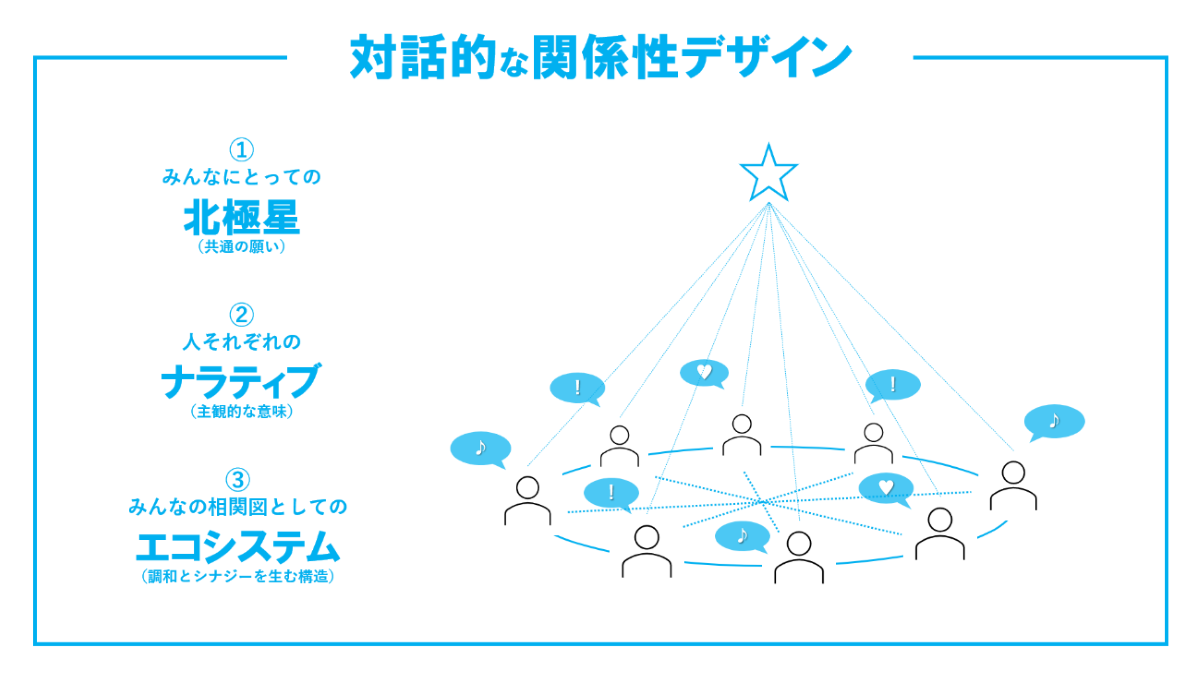

松本:実際の事業プラニングでは3つのレイヤーがあると思っています。一つ目は「みんなにとっての北極星を描く」ということ。

あらゆるステークホルダーが立場を超えて共感でき、みんなが目指したいと思えるビジョンを掲げることですね。「みんなのパーパス」と言ってもよいかもしれません。みんなの共通の北極星が見つけられたら、関係するすべてのプレイヤーが目指すべき方向を理解してそれぞれのポジションや立場で何ができるかを考えられるようになる。みんなにとって意味のある星を言い当てることが、事業開発を行ううえでの最初の第一歩だと思います。

-こういう社会課題がある、と提示するだけでなく、それが自分にとってどんな意味を持つかまでをつなぐのですね。

松本:はい。そこが対話的な関係性づくりのために必要な2つ目のレイヤーの話である、「人それぞれのナラティブを描く」ということです。

環境問題、健康問題、地方の過疎化など様々な社会課題がありますが、それらはいずれも、「わかっちゃいるけど行動に移せない」というタイプの問題です。いくら社会課題だからと言って、正論ばかり言われても人は動きません。

肝心なのはそれぞれの立場の人間が、自分自身の意志で行動したいと思えるような意味を見出せるように支援すること。この考え方を私は「生活者ナラティブアプローチ」と呼び、ナレッジを蓄積しています。

みんなにとっての北極星を描くだけでなく、それを様々な立場の人が自分ゴトとして受け取り、取り組みたくなるような人それぞれのナラティブをつくりだす。そこまでやって初めて、プロジェクトに関わるステークホルダーからの自発的な行動を引き出すことができるのです。これは企業・社員・生活者・自治体など、どんな立場の人を巻き込むにしても同じことだと思います。

-ひとつの正解を押し付けるのではなく、各プレイヤーにとってのモチベーションを高めるような意味を見出すことが重要なんですね。

松本:そうなんです。そして、人それぞれのナラティブが見いだせたら、今度は各々の利害だけでなく、それらが融合した時に社会全体の幸福につながっているかを俯瞰する。それが三つ目の「みんなの相関図としてのエコシステムを描く」ということです。その案件に関わっている組織や人の間で認識の食い違いや利益相反する構造が生じていないかを常に確認し、必要に応じて介入、調整することが必要になります。具体的には、どんな座組やビジネスモデルがあればみんなの力がより効果的に発揮されるかを考えたり、情報共有の仕組みをつくったり、共通のKPIを設定したりという。

そのために僕は、システム思考やシステミックデザインと呼ばれるアプローチを取り入れています。数年前から独学をはじめて、昨年には半年かけて大学の講座でも学んできました。複雑な要素が相互に作用し、どのような結果を生むのか多角的な視点から分析する思考法。これがいまの社会課題解決のプラニングにとても有効だと感じています。

クライアントワークを超え、社会の幸せをめざすためにスキルを役立てたい

-松本さんが担当される仕事では常にその3つのレイヤーを意識されているのですね。

松本:そうですね。これまでやってきたクライアントワークにおいても「対話的な関係性」を重視してきました。いろいろな立場の人の意見を聞きながら、「対話的」に進行するのは僕の芸風みたいになってきて(笑)、部署横断プロジェクトでのワークショップや会議のファシリテーションをする仕事がすごく多いんです。ひとつの企業でも別組織なだけで文化や価値観が違って対立したりすれ違ったりすることはよくあります。でも注意深く対話を促進していくと、実はめざしていたのは共通の星だった...となることがほとんどです。立場が異なる人と人の間に立ち、表面的な違いに捉われずに共通項を見出してワンチーム化を促す。それが僕にできることです。

クライアントの抱えている課題の本質に迫れば迫るほど、それは必ず社会的な課題に昇華されるんです。僕らが培ってきたスキルは、クライアントワークを超えて社会の幸せをめざすことに役立てられると思います。

-最後に、今後どんな取り組みをしていきたいかなど展望を聞かせてください。

松本:僕自身は、最近は「ヘルスケア」の領域での仕事を多く担っていますが、これから部署一丸となって「サステナブルな食」「観光」「ご近所づきあい再構築」といったテーマにも取り組んでいきたいと考えています。いずれのテーマでも、多様なステークホルダーを巻き込んで対話的な関係性をデザインしていくというやり方に違いはありません。生活者発想を掲げる博報堂ならではの視点で、社会や生活者にとってのポジティブな変化を生み出していくお手伝いをしていきたいと思います。

松本 洋人

ストラテジックプラニング局 事業プラニング二部 部長

マーケティングプラニングディレクター

1983年、大阪生まれ。広告制作会社を経て、2018年に博報堂に入社。

マーケティング戦略立案、ブランド戦略構築、経営理念やパーパスの策定、商品/サービス開発などの業務を担当。

川上と川下、戦略と戦術、構想と実装をシームレスにつなぎ、組織や立場を超えた合意形成へと導くことを得意とする。