マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。

データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。

一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。

本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

第1回は、そのスタート地点として「なぜ広告会社である博報堂がマーケティングシステム領域に取り組んでいるのか」についてお話しします。

土井 京佑

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 部長

マーケティングの「実働化」に向けたギャップ

企業のマーケティング担当者とお話ししていると、しばしば次のような声を耳にします。

「データ活用のPoCはやったが、現場のマーケティング活動につながっていない」

「マーケティングツールは導入したが、十分に活用しきれていない」

「施策は場当たり的で、事業成長に寄与するマーケティングシナリオが描けていない」

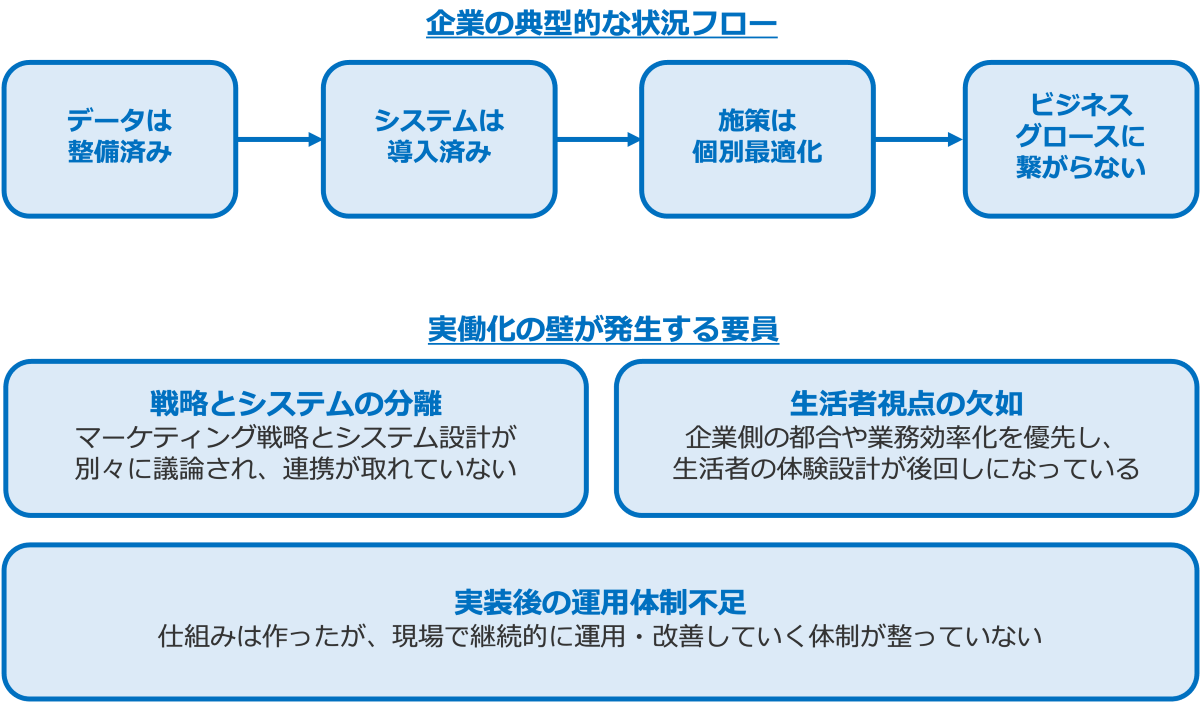

こうした声に共通するのは、「実働化」の壁です。

戦略や構想は描かれているものの、それを事業成長につながる具体的なマーケティング活動として回していく仕組みや体制が整っていないのです。

このギャップは、マーケティングとシステムが別々の文脈で語られがちなことにも起因しています。マーケティングサイドは戦略やクリエイティブに強みを持ち、IT/システムサイドはデータ基盤や運用設計に強みを持ちます。しかし、「マーケティング×システム」が一体化した視点で設計・実行できなければ、本当の意味での事業グロースは実現しません。

では、なぜ広告会社である博報堂がこの領域に取り組んでいるのでしょうか。

理由は極めてシンプルです。私たちには「生活者発想」という強みがあるからです。

世の中の多くのデータ活用やシステム導入は、企業側の都合や業務最適化の視点から設計されがちです。しかし、マーケティングが本来向き合うべき相手は「生活者」です。生活者の行動や意識、心理に寄り添い、それに基づいてマーケティング活動を設計・運用していく視点が欠かせません。博報堂は、生活者発想を軸にコミュニケーションを考えてきた会社です。

そこに今、データとテクノロジーの力を掛け合わせることで、「個客との関係性づくり」そのものを設計・実行する支援を行っています。マーケティング活動を生活者視点でシナリオとして描き、それをデータやシステムに落とし込み、仕組みとして実働させる。

この領域を「マーケティングシステム」と呼び、マーシス局はその専門チームとして活動しています。

クライアントとの「共創」こそが価値創出の鍵

マーシス局では、もうひとつ大切にしていることがあります。

それは、クライアント企業とともに共創する姿勢です。

マーケティングシステムの領域は、外部から単に仕組みを「導入する」「提供する」だけでは成果が出ません。企業の文化や組織のあり方、業務の現場感を理解し、そこに適合した形でシステムを組み込み、現場で運用しきれる形にしてこそ、本当の価値が生まれます。

そのためマーシス局では、コンサルティング・設計・実行支援まで一気通貫で支援する体制を整えています。また生活者視点を常に忘れず、施策やシステムが生活者との関係構築に貢献しているかを指針としています。

「広告会社×マーケティングシステム」という独自の価値を広げたい

冒頭でも触れたように、世間一般では博報堂は広告会社というイメージが強いと思います。

もちろんそれは私たちの誇るべき強みであり、これからも大切にしていきます。

ただ、マーケティングの世界そのものが大きく変化している今、この強みはむしろ「マーケティングシステム」にこそ活かせるものだと考えています。

博報堂だからこそできる「生活者発想×データ×テクノロジー」の掛け合わせ

なぜでしょうか。

マーケティングシステム領域は、もともとITコンサルやシステムインテグレーター(SIer)の領域として発展してきました。CDPやMA、データ基盤といったものは、どうしても「システムとしての正しさ」から議論が始まりがちです。

一方、マーケティング活動の本質は、生活者の心を動かし、行動を促すことにあります。

システムがどんなに整っていても、その上でどんな体験をつくり、どんな関係性を築いていくかが描けなければ、ただの高価なIT投資に終わってしまいます。

このギャップは今、多くの企業のマーケティング現場で起きています。システムは導入し、データは整備しています。けれどもそこから生活者に響くマーケティング活動が生み出せていません。ここに、広告会社である博報堂の存在意義があります。

博報堂はこれまで、生活者発想という視点から広告・コミュニケーションを考えてきた会社です。ブランドを育てる。心を動かす。行動につなげる。その知恵は、マーケティングシステムの活用にも極めて重要な資産になります。では、この価値は実際にどのような形で発揮されているのでしょうか。次にその具体例を紹介したいと思います。

「生活者発想×データ×テクノロジー」で実現するマーケティングの進化

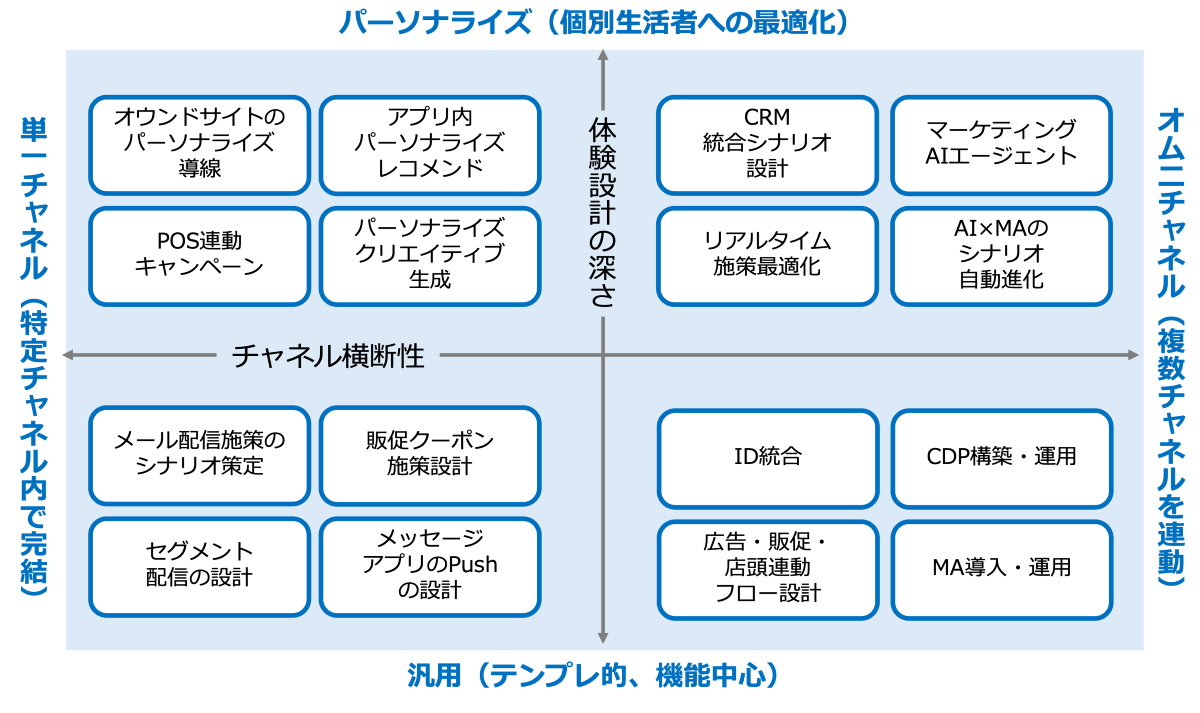

博報堂が現場で提供している価値の実例をいくつか挙げたいと思います。

たとえばCRMひとつとっても、メールやアプリ通知をどんなシナリオで打つか、どんなコンテンツで届けるか、そこにブランドらしさやストーリーをどう織り込むかは、単なるマーケティングオペレーションの設計だけでは解けない問いです。広告会社として培った生活者との関係性構築のノウハウが、ここに活きてきます。

また、博報堂はコミュニケーションチャネルの多様性にも長年向き合ってきました。広告・販促・PR・店頭・オウンドメディア......これらをどう組み合わせ、マーケティングシステムと連動させるかという発想は、広告会社だからこそ全体最適視点で取り組める領域です。

さらに、コンテンツ発想・クリエイティブ力は、マーケティングシステム活用時代においてより重要性を増しています。生成AIの活用が進むいま、パーソナライズされたクリエイティブを大量に、質高く生み出す力が事業成長に直結する時代になりつつあります。

こうした掛け合わせが、今なぜ必要とされているのでしょうか。

昨今、世の中では「データ活用の次の壁」に直面する企業が急増しています。

システムは整い、データもあります。けれども生活者に響く形で活用しきれていない----そんな企業にとって、博報堂だからこそ提供できる知恵と実装力が求められていると感じています。本連載を通じて、この独自の価値を少しでもお伝えし、マーケティングシステム領域における新たなご縁や共創の機会が広がっていけばと考えています。

土井 京佑

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 部長

生成AIの実装支援から新たなCX開発、事業戦略支援まで、データ・AI活用によるクライアント支援を推進。プロトタイピングによる高速検証、生成AIを活用した人材育成・業務効率化・マーケティングデータ活用・CX革新など、幅広いテーマに対応。データ・AI活用における「Can be(現実的に実現可能なこと)」を重視し、ビジネス成果に直結するデータ・AI利活用モデルの確立に取り組んでいる。