ディスカウントストア最大手「ドン・キホーテ」のプライベートブランド(PB)「情熱価格」は、なぜ、どうやってヒット商品を連発する強力ブランドに成長したのか。ブランド再生の成功に隠されたブランディング・商品開発の秘訣について、同社でPB事業統括責任者を務める森谷健史氏と、ブランドリニューアルの支援を行った博報堂クリエイティブ局クリエイティブディレクターの宮永充晃が語りました。

登壇者:

森谷 健史

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

常務執行役員CMO PB事業統括責任者 マーケティング戦略 管掌

宮永 充晃

株式会社博報堂

クリエイティブディレクター

なぜ「情熱価格」をリニューアルすることになったのか

宮永

まずは私から、「情熱価格」というPB(プライベートブランド)がそもそもなぜリニューアルすることになったのか、その背景からお話させてください。

「情熱価格」は、2009年にドン・キホーテのオリジナル商品ブランドとして誕生しました。ただ、一見して安いという価値は伝わるものの、どこかにありそうな、特徴が見えづらいブランドになっており、28.8%という低いブランド認知率が課題になっていました。「PBの販売を強化しよう」と言われても、現場の店長にしてみれば「特徴がないので売りづらい」「どう棚をつくっていいかわからない」「だったらもっと売れる他社商品を並べよう」となり、店舗の協力を得るのも難しいといった状況でした。

森谷さん、当時の「情熱価格」は社内でどんな存在でしたか。

森谷

「情熱価格」は非常にマイナーなブランドという位置づけでした。それを裏付けるように、お客様の声からも、「情熱価格」はブランドとしてではなく、安売りのマークとして認知されていることがわかりました。「情熱価格」のリニューアルはすでに過去2回行われていたこともあり、社内的にも「またPBの拡大か」といった温度感だったのが事実です。

宮永

「価格の安さ」は、商品を売るうえではある意味普遍的な価値でもありますから、ブランドとしての特別な価値が不明瞭になってしまいます。その結果、特徴が見えづらい商品が並んでしまい、店舗側は売り方がわからず、販売に力を入れにくくなってしまう。するとお客様がブランドと接触する回数も減り、ブランドの価値が貯まりにくくなる。そういう負のスパイラルに陥っていたように思います。

僕と森谷さんとの間でも、「この負のスパイラルから脱するためにもブランドの方向性を改めて決める必要がある」という点で、考えは一致していました。

ブランドの方向性が固まれば、当然商品企画の方針も見えてきて、店頭でも特徴を活かした販売方法をとることができ、販売が強化される。お客様にとって初めてブランドが見える形で立ち上がってくることになり、ブランド力や魅力を貯めていくことができます。さらに森谷さんと意見が一致していたのは、単なるデザインや形だけを変える表層的なリブランディングにしないということ。商品企画担当者や現場の店長さんたちが「このブランドって〇〇だよね」と、自分事化して語れるようになるような、インナー改革までも含めたブランディングにしていこうと考えたのです。

発見や楽しさに満ちた買い物体験という、提供価値の再確認

宮永

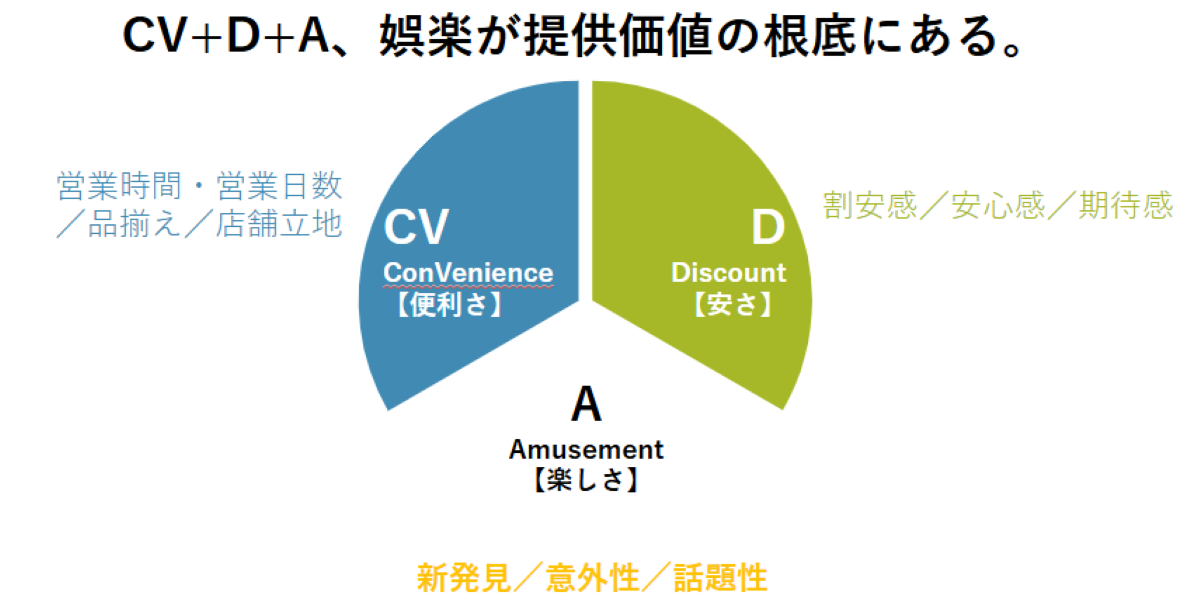

まず最初に行ったのは、「ドンキらしさとは何か」を問うことでした。社員の方へのヒアリングを行ったり、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)の歴史を紐解いたところ、通底する"ユニークネス"や、社員がそれを誇りに思っていることがわかるいくつかの要素が浮かび上がってきました。それをまとめたのが、CV+D+Aという提供価値です。

営業時間や品揃え、店舗立地といったCV(ConVeniecnce:便利さ)、割安感、安心感、期待感といったD(Discount:安さ)に加えて、ドンキならではだと思うのが、新発見や意外性、話題性のA(Amusement:楽しさ)です。店舗を見れば一目瞭然ですが、社員の皆さんが本当に、買い場を楽しい空間にしたい、楽しく買い物していただきたいという気持ちを共有している。これは個店ごとの「オリジナリティあふれる面白さを買い場でどう提供できるか」という発想につながる、大きな特徴となっています。

各店舗がそこまで柔軟に、他にない面白い買い場をつくれている背景には、権限委譲というもう一つの大きな要素があります。

ドンキでは現場のスタッフに店舗づくりの権限を与えているので、ある程度自由に、お客様に楽しいと思ってもらえるように買い場を変えていくことができます。商品企画においても、権限委譲されているからこそ、どこにでもあるようなPBではなく、ドンキにしかつくれない唯一無二の面白い商品を生み出すべきだという強い想いが生まれているんです。

さらに面白い発見もありました。ドン・キホーテの看板にある「驚安の殿堂」という言葉は、よく「激安の殿堂」と勘違いされるのですが、社員の方は「驚安」という言葉に非常に誇りを持っているんです。ドンキの提供価値には、安さだけではなく驚きがあるということを、彼らがかなり真摯に考えていることがわかりました。

この「驚き」を真ん中に据えてリブランディングすることが、お客様にとっても実はとても大事なのではないかという意識も生まれています。

というのも、プロジェクトがスタートした2020年頃は、コロナ禍でECが盛り上がり、買い物が効率化され、買い物体験が決まったものを買うだけのものになってしまいました。その、一度つまらなくなってしまった買い物に再び楽しさを取り戻すということは、ドンキという店の存在意義としても非常に重要なのではないかと考えていったわけです。

つまり「情熱価格」において目指すべきは、誰にでも受け入れられる70点の商品ではない。店頭でお客様に「マジかよ!」「すげぇ」「ここまでやるんだ」と驚いてもらえるような、チャーミングで偏愛に満ちた商品づくりなのではないかと考えました。

森谷さん、「情熱価格」のコアを決めるうえで一番大切にしたことは何ですか。

森谷

当時一番考えていたのは、ドン・キホーテのお客様への提供価値は何かということです。我々の提供する買い物体験は、決して、消費して足りなくなったものを買い足すような補充型の買い物ではなくて、発見やエンターテイメントで満ち溢れている買い物体験です。つまり、先ほど出てきたA(Amusement:楽しさ)によって、お客様の感情がポジティブな方向に振れるような体験を提供したいわけです。創業者がよく「うちのお客様の買い物行為は、商品補充ではなくハンティングである」というのですが、何か面白いもの、安いものを見つけたり、誰よりも先に入手できたときに出るドーパミンのようなものが、店内にいる間ジャブジャブ出ているような状態が、ドン・キホーテの提供価値です。

それこそが、我々がドン・キホーテたるゆえんだよねという発見に、当時至ることができた。それは非常に大きかったですね。

では、その価値をどうプロダクトに落とし込んでいくか。一般的にPBでは、数多くオーダーすることで価格を抑え、それで付加価値を出すケースもあるかと思いますが、我々の場合は我々の店を好いてくださるお客様にのみ刺さるものであればよくて、そのために唯一カスタマイズできる武器がPBであると考えました。

差別化要素が明確になり、お客様に刺さるものができれば、それは大きな来店動機の1つになると想定したのです。

顧客と共にアクションをつくっていく、ピープルブランド(PB)の誕生へ

宮永

そうして2021年に誕生したのが、皆さんも目にしたことがある「ド」を真ん中に据えた商品群です。

その際に行った整理の内容としては、以下になります。

「ドンキらしさ」とは、お客様に楽しさを提供すること。

そのために店長の裁量で店内を楽しく編集すること。

「生活者の抱える課題」とは、ネット販売を中心にいつも同じ商品を購入するようになり、買い物が少しつまらなくなってきていること。

「社員の想い」とは、ドンキらしくPBで驚きを提供することで、買い物を再び楽しいものに変えていきたいということ。

これらを受けて、PBの役割、すなわちパーパスが見えてきました。それは、プライベートブランドが果たすべき役割は、「安いこと」ではなくまだ見つけていない「驚き」を提供することで、顧客の生活を「驚き溢れる」楽しいものに変えていくことなんだと。

そして、それを表明するだけでなく、「驚き」自体を恒久的にお客様に提供するために、「驚き」を顧客と共に磨き続ける――そういうアクションを起こしていこうと考えました。

さらに、従来のPBは企業の所有物という意味を持ちましたが、我々は、顧客と共に面白いアクション、驚き溢れるアクションをつくっていくという意味を込め、PBを「ピープルブランド」として、進化していこうという考えに至ったわけです。

森谷

この整理は、今回のプロジェクトにおいてかなり重要なポイントだったかと思いますし、他社においても参考にしていただけるのではないかと思っています。自分たちらしさと顧客の課題をクリアにし、最終的にはインナーの想いをくみ上げ力を引き出すこと。それができたことで初めて、このプロジェクトがうまく回ったのだと思います。

プロジェクトの目的は単にブランドロゴをリニューアルすることではありませんでした。ドン・キホーテという場やPBのありかたを根本から見直し、ゼロからつくりかたを見定めていったことが、結果的に強いブランドを生み出したのだと思います。

宮永

では具体的にどんなアウトプットが出てきたのか見てみたいと思います。

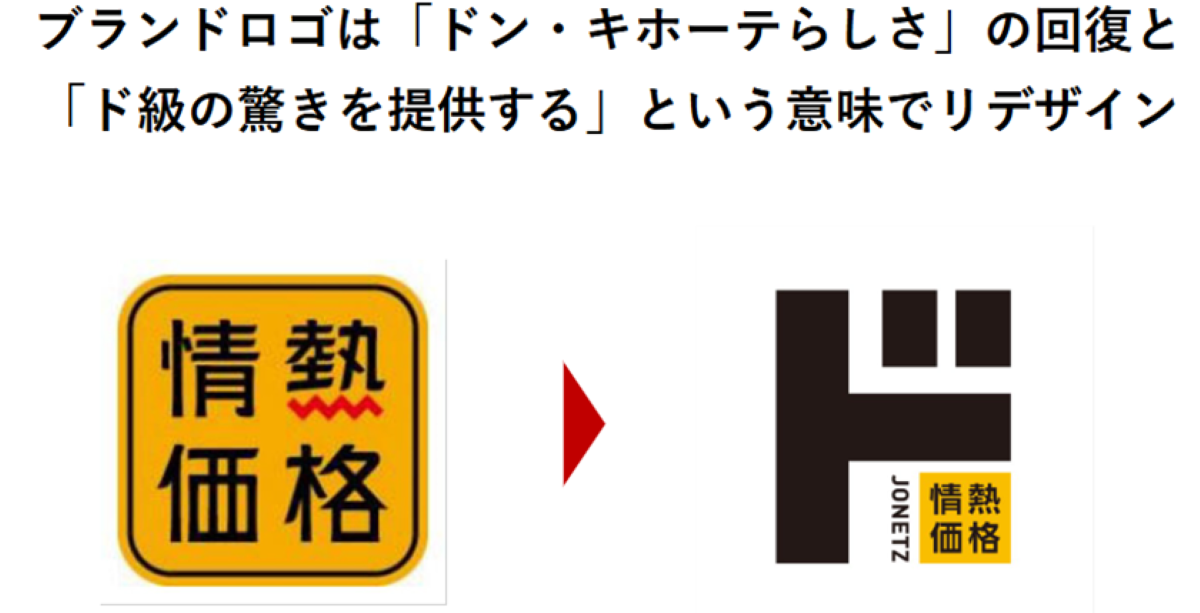

まずブランドロゴは、大きく「ド」の一文字を際立たせました。

ドン・キホーテらしさの回復と、ド級の驚きを提供するという意味を込めています。

また、パッケージをパッケージとして捉えるのではなく、「驚きのニュースを届ける誌面」と捉えることとし、ある種中づり広告のような、ドン・キホーテらしさを表現する場にすることとしました。

森谷

「我々のPBは、我々の顧客にのみ刺さればいい」という理解が明確にできたのは本当に大きかったですね。

僕らを好いてくれるお客様に対してであれば、やはり直裁的にベネフィットを伝えるべきだし、「ニンニク6倍」「5億円突破」みたいな、手描きのPOPにあるような表現も、我々らしい伝え方だと思う。革新的なパッケージになったと思います。

宮永

パッケージデザインが話題になり、メディアに載ったことも大きかったですよね。その結果、大変多くの方に知ってもらえることになった。

メディア戦略もきちんと織り込みながら商品開発をしていった結果だと思います。さらに、各店舗の店長さんがPBの盛り上がりを演出するようなプロモーションを張ってくれました。もちろん中には、ヒットを狙ったものの失敗した商品もありましたが。さらにこの機運を高めるために、タイミングを図ってテレビCMも展開していきました。

このあたりの裏話を教えていただけますか。

森谷

当初はヒット商品を出せばブランド全体をけん引してくれるだろうと想定し、プロモーションしていましたが、実際にはそんなに簡単にヒット商品は出ないし、そんな珍しい商品をつくれるほどの製造能力も僕らにはありません。結局、僕らの企業文化は現場に根差したものなので、現場のために何ができるだろうと考えた結果、たどり着いたのが「インナープロモーション」という気づきでした。その総仕上げが、テレビCMだったんです。

どういうことかというと、インナーで盛り上げ、メディアで紹介され、問い合わせが増えてきたところで、「情熱価格のCMを打ちます」となると、現場の熱量が一気に上がり店頭の面が増えます。

そして実際に、そこで一気に売り上げが跳ねることになりました。

宮永

ありがとうございます。

あと、現場の人たちの入れ替わりがあると、せっかくつくったブランドの考え方も希薄化してしまいます。そこで、パッケージに記載する"ニュース文言"のポイントを明文化し、

それを踏まえた商品開発ができるよう議論をするという流れをつくりました。

お客様を驚かせるニュースを前提に商品開発を進めるという、逆転の発想がベースにあることも、非常に特徴的です。

「どういうブランドにしたいか」を事業活動全体で捉えられる組織であること

宮永

こうした原理、戦略を現場に浸透させるために、アイデアの発想方法やニュース文言の書き方、ドンキらしいプロモーション展開の手法など、現場同士が学び合える場を定期開催しているほか、PB活用のハウツーがわかる漫画を制作して現場に配布しています。

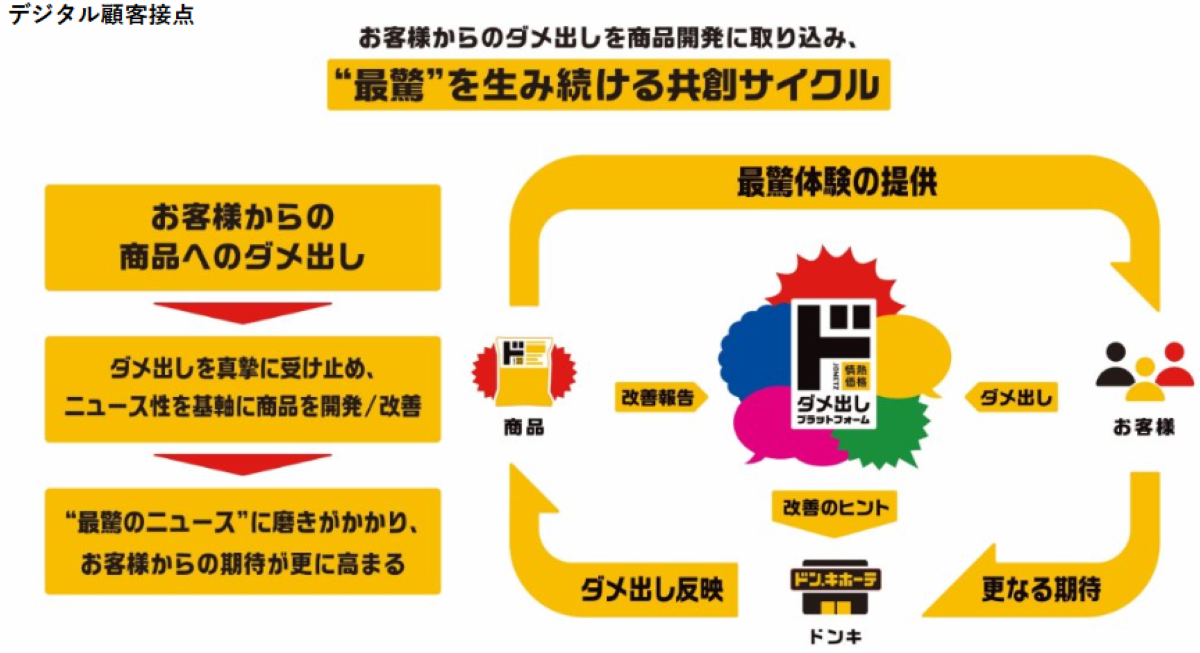

また、ピープルブランドを体現するアクションとして、お客様からいただいたダメ出しをもとに商品を開発、改善していく活動を行っているほか、「マジボイス」というアプリの機能を使って、お客様からの評価が高い商品ほど価格が下がるという、新たなダイナミックプライシングのサービスも展開しているところです。

森谷さん、ブランドを現場に浸透させるうえで重要なのはどういうことでしょうか。

森谷

基本的には、我々運営サイドがブレないということだと思います。

リニューアルにあたり、我々は8カ月ほどかけて、延々と「ドン・キホーテとは何か」を探っていきました。その間、さまざまなレイヤーの方と議論し、それを言語化し、よりキャッチ―なフレーズに落とすということを繰り返した。そのプロセスを多くのメンバーが経験したことで、ブレない軸ができたのだと思います。

宮永

「マジボイス」はどんなふうに役立っていますか。

森谷

顧客の声をダイレクトに商品開発にフィードバックさせることができます。

商品の価値が見える化され、「ちょっと前まで評価が高かったが、下がってきた」といった変化が一目瞭然になる。

お客様の反応、機微を素早くキャッチし、商品にフィードバックしていく装置になっています。

宮永

ありがとうございます。

最後になりますが、ブランドを考えるということは、単にロゴやパッケージデザインを考えることではありません。どういうブランドにしたいのか、事業活動全体で考えられる組織、チームにできているかどうかも含めてブランディングなのではないかと考えます。

森谷

「情熱価格」は僕自身初めて手掛けたブランドなので、まるで自分の子どものような存在です。

この後どこを伸ばし、どういった方向に育てていくべきか、きちんと考えて進めていくべきだと思っています。その際、我々企業やブランドの置かれている状況、商圏や競合などの要素を踏まえて、どう動くべきかを考えることが重要ですし、ドン・キホーテとは何なのか、PBとは何なのかという軸はブラさずに、それ以外の部分はより柔軟に進化させていくことがポイントかと思います。

宮永

ありがとうございました!

『ドンキはみんなが好き勝手に働いたら2兆円企業になりました』(日経BP社)にも、今回語れなかった裏話やユニークなマネジメント戦略などが詳しく書かれていますので、よろしければぜひ手に取ってみてください。

ご清聴ありがとうございました。

森谷 健史

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

常務執行役員CMO PB事業統括責任者 マーケティング戦略 管掌

2005年4月ドン・キホーテ入社。入社後は家電部門の店舗担当者として新宿店配属。エリア担当を経て家電部門責任者。商品開発も経験したことをきっかけに、PB推進部の家電責任者として、PB商品開発を手掛ける。17年からデジタル戦略責任者としてアプリ開発に携わる。19年PB事業戦略本部本部長に就任、情熱価格のリニューアルを行う。誰よりも楽しむことをモットーに、仕事が労働にならないよう率先して心掛ける。

宮永 充晃

博報堂 クリエイティブ局 クリエイティブディレクター

2012年博報堂入社。クリエイティブディレクター / クリエイティブ局部長 / YOKI リーダー。博報堂DYメディアパートナーズに出向し通販クライアントを担当。その後、マーケティング部門に異動し、 コミュニケーション戦略・商品開発・事業戦略・中期経営計画策定を担当。現在は、クリエイティブ部門に属し、複数領域を統合的にプラニング。

(https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025w0303colfes/detail.html#O-041K より掲載)