企業にとって、社会問題や環境問題への取り組みは、今や当然ともいえるものになりつつあります。ですが、各社の"サステナブルマーケティング活動"は、本当に生活者のウェルビーイングに貢献できているでしょうか? 企業と生活者がどのように共創・協働していけるか、先んじて模索している方々が、現在進行形の実践やこれからの時代にマーケターが持つべき観点を語り合いました。

本稿では2024年10月16~18日に開催されたアドテック東京2024のセッション「Well-being、サステナビリティ×マーケティング」の模様をお届けします。

モデレーター

森 啓子

株式会社エフアイシーシー

代表取締役

森下 泰博

ハイネケン・ジャパン株式会社

マーケティング部 ブランドマネージャー

長屋 海咲

CNNインターナショナル・コマーシャル

セールスディレクター(日本)

藤本 宏樹

住友生命保険相互会社

常務執行役員兼新規ビジネス企画部長

押本 有里子

株式会社博報堂プロダクツ

広報部サステナビリティ推進チーム チームリーダー

企業の取り組みはウェルビーイングに貢献しているか?

森

モデレーターのFICCの森です。昨年、アドテックで初めてウェルビーイングのテーマでセッションが設けられ、その際もお話させていただきました。

今、ビジネスの環境が変化するスピードはとても速くなっています。その中で、企業には社会問題や環境問題に立ち向かっていくことが求められていますが、こうした活動が本当に生活者のウェルビーイングに貢献できているのでしょうか。事業会社や広告会社、メディアといった複数の立場からお迎えした登壇者の方々と、生活者との共創や協業という大きなテーマをディスカッションしていければと思います。

まずは皆さん、自己紹介をお願いします。

森下

ハイネケンの森下と申します。この中で、ハイネケンを1年以内に飲まれた方はどのくらいいらっしゃいますか? あ、思ったより多くてうれしいです。このように手を挙げる方が一人でも増えるようなマーケティング活動に携わっています。

長屋

CNNネットワークの長屋です。CNNの組織は大きく報道とコマーシャルに分かれていますが、私はコマーシャル側を担当し、日本の企業や政府などのブランドコミュニケーションをサポートさせていただいています。

藤本

住友生命で、オープンイノベーションとコーポレートベンチャーキャピタルの責任者をしています、藤本と申します。現職の前は、ブランドコミュニケーションに携わっていました。今、携わっている新規事業開発についても、のちほどお話できればと思います。

押本

博報堂プロダクツの押本です。クライアントのコミュニケーション課題解決の支援をしたのち、今は自社の企業広報とサステナビリティ推進を担当しています。昨年「サステナブルエンジン」というプロジェクトチームを発足し、ビジネスアクションとマネジメントの両輪で取り組んでいます。

SDGsの先にある新たな指標:Beyond GDP

森

まず、今回のテーマの背景を少し解説します。皆さんご存じのSDGs、持続可能な開発の17の目標は、あらゆる貧困をなくし、地球に貢献し、誰一人取り残さないといった前提のもとで立ち上がっています。その中で「経済、社会、環境の3つのバランスを国際社会でどうとっていくか」が掲げられていました。

ただ、ゴールと定めた2030年までにSDGsを達成するには、これまで国の豊かさを図ってきたGDPを用いるだけでいいのか、という議論が上がっているのが現状です。そこで今、生活者のウェルビーイングが中心となった「Beyond GDP」という考え方が提示され、広がりつつあります。大きくアウトカムとプロセスの2つに分かれた、計6つの項目があります。

・Well-beingと主体性

・生命と地球の尊重

・格差の縮小と連帯の強化

プロセス:

・参加型ガバナンスと制度の強化

・革新的で倫理的な経済

・脆弱性からレリジエンスへ

ですが、Beyond GDPの実践が進むにつれて、ジレンマの報告も出ています。特に環境問題の改善は、主観的な幸福と相反するものになる、という研究結果もあります。これを、経済としても成り立つようにしながら、どう乗り越えられるか? が今まさに課題になっています。

では、はじめに長屋さん、メディアの観点からスタンスや実践を教えていただけますか?

長屋

CNNは、1980年に世界で初めて24時間のニュース局として開局しました。世の中に情報を届けることだけでなく、その情報から視聴者の方々が気づきを得て行動につながるよう、多様な選択肢を提示することも大きな役割です。その考えのもと、例えば、人身売買や児童労働の問題を取り上げて発信していく「フリーダム・プロジェクト」を13年以上にわたり継続しています。SNSも活用して、若い人たちも巻き込んで「行動のきっかけ」をつくれるよう考えています。

ただ、昨今では世界的にコロナ禍や自然災害、戦争などの影響で、ポジティブなニュースへの需要が高まっています。ニュースは大事だけれどつらい話は聞きたくない、というジレンマがありますね。

森

メディアとして届けていかなければならないことと、ポジティブなニュースへの需要、このバランスやジレンマをどう捉えていらっしゃいますか?

長屋

ネガティブなニュースに触れたとして、その瞬間はどうしても幸福度は下がると思います。だからといって、臭いものにはふたをするような形で「求められないものは発信しない」のは違うと思っています。大切なのは、それを知ったあとに、新たな行動の連鎖で生まれつつある世界のウェルビーイングの兆しが、自分たちの幸福につながると実感するところまで加味して情報提供をしていくことです。

もう、いいものをつくって大量に安く売れば売れていた時代ではないですし、生活者も企業活動を厳しい目で見ていますよね。メディアとしては、そうした変化を全部包括したコミュニケーションの仕方を探っています。

「SDGsウォッシュ」を起こさないための5つの視点

森

では、企業がサステナビリティマーケティングの活動を行う時に、何を大切にしていくべきかについて、押本さんからお願いします。

押本

ここ2、3年で、サステナビリティコミュニケーションに関するお問い合わせは非常に増えており、すでに取り組む企業では、62.5%の企業が予算を増やして対応しています(※サステナビリティ関連業務経験者427名の回答)。一方で、社内外のステークホルダーが多岐にわたるために施策がばらばらになりがちで、アクションにつなげられていないという悩みが多く聞かれています。

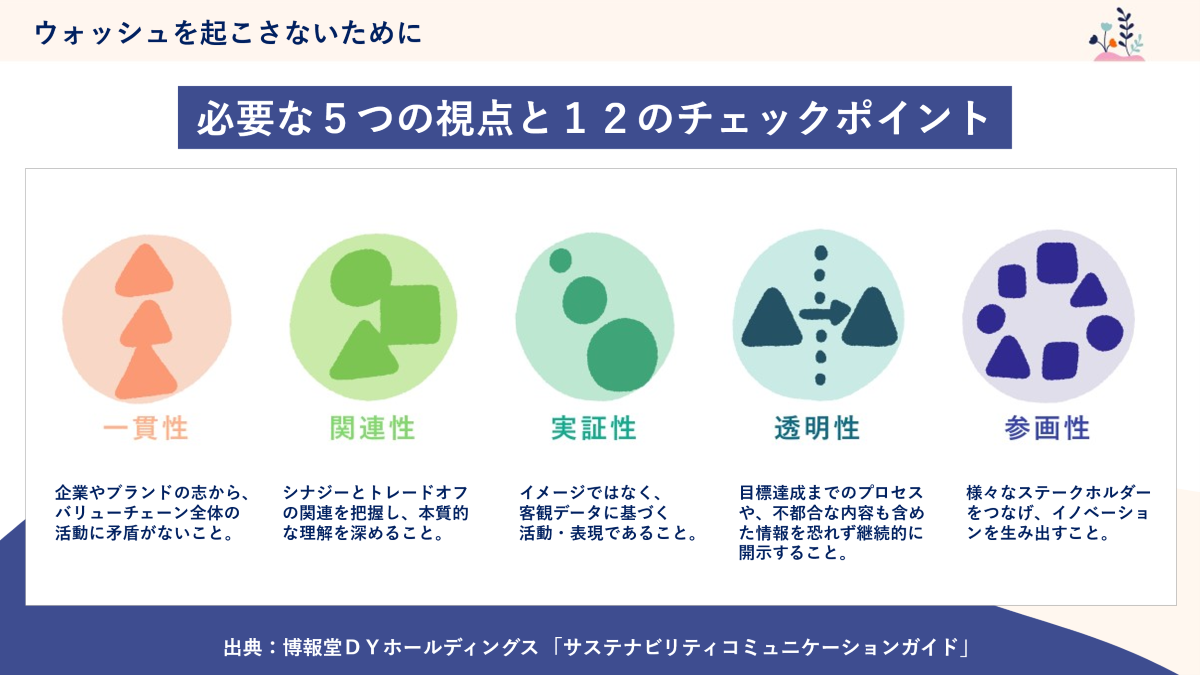

また、直近では特に「SDGsウォッシュ」への炎上リスクについての関心が高まっています。実態が伴わないのに取り組んでいるように見せかけてしまう問題で、これが無意識に行ってしまうケースもあるのです。結果、広告の差し止めや商品の不買運動につながることもあり、対策が急務になっています。そこで、博報堂DYグループの専門家と外部有識者の方を交えて「サステナビリティコミュニケーションガイド」を作成し、ウォッシュを起こさないための視点を次の5つにまとめました。

押本

一つ目から解説すると、一貫性は、パーパスとアクションに矛盾がないかをバリューチェーン全体で見ていくこと。

関連性は、シナジーとトレードオフの関連をしっかり理解して発信すること。

次の実証性は、例えば「環境にやさしい」といった言葉は欧州では規制対象になっていますが、国内でもファクトベースで伝えるのが大切になるということです。

公平性は、自社に不都合な話も開示していこうということ。最後の参画性がとても大事だと思いますが、個社でできることは限られるので、企業と地域、NPOやNGO、企業同士もしっかり連携してコレクティブなインパクトを創出することを指しています。

ただ、調査によると、特に10代で社会や環境問題に取り組むことに疲れを感じる"エコ疲れ"が見えています。また、いかにストレスを少なく便益を得られるかを重視すること、これを"ストパ消費"と名づけましたが、こうした生活者の変化を捉えるのも大事です。

ハイネケンらしいSDGs達成へのメッセージ展開

森

生活者の価値観の変化を捉えていくことの大切さについて、押本さんからご説明がありましたが、事業会社の立場で、お考えと実践をうかがっていきます。森下さん、いかがですか?

森下

先ほどの5つの視点には納得です。中でも一貫性は重要だなと感じました。1873年にオランダで生まれたハイネケンは、パーパスに「真につながる喜びを醸し出し、より良い世界を生み出す」と掲げ、今の3代目のCEOも「我々はビールではなく楽しい時間を売っている」と話しているんですね。その考えはブランドコミュニケーションの根幹にあり、「GOOD TIMES -楽しい気持ちで人とつながる-」という言葉で表しています。

実はハイネケンは発売以来、味を変えていないのですが、時代やインサイトは変わるので、そのときどきの"ソーシャルバリア"を払しょくするGOOD TIMESの届け方を考えています。例えばSDGs達成への活動も、ビール会社として、またハイネケンブランドとして、ユーモアを一切排除するのはちょっと違う。我々らしい、少しウィットに富んだ視点で表現しようという発想のもと、ジェンダーバイアスなら「男性も甘いカクテルを飲んでいいよね」といったキャンペーンを展開しています。

森

ソーシャルバリアを払しょくするには、たしかにその時代の感じ方を捉えないといけないですね。

森下

商品が変わっていないだけに、なおさら時代の生活者インサイトを大事に、どういう展開が届くかを模索しています。近年は、生活者の健康意識の高まりやウェルビーイングへの関心を踏まえて、適正な飲酒の啓発活動に注力しており、年間の広告費の10%を割くことをグローバルで義務付けています。また、ノンアルコールの「ハイネケン0.0」も発売し、好評です。

長屋

自動車市場などもそうですが、以前はシンプルにプロダクトの機能や便益を訴求していたのが、生活者のウェルビーイングに貢献するかという観点でのプロモーションが目立ってきています。ハイネケンさんも、そうした活動を上層部の指揮のもとにグローバル展開されているのは興味深いです。

住友生命が提示するWX:Well-being transformation

森

住友生命さんでは、ビジネスモデル自体をウェルビーイングへの貢献に転換されているそうですね。

藤本

我々は今後のビジネス展望として、すべての企業がウェルビーイング産業になると提示しています。キーワードは"WX"、ウェルビーイング・トランスフォーメーションです。どんな企業も、自社事業を生活者のウェルビーイングを発端として構築し直すことで、その事業をウェルビーイングなものに転換できます。

例えば病院なら、自社病院内の治療が事業になりますが、発端を生活者としての患者さんに移すと、治療前の予防や予後の改善などにも視野が広がります。そう捉え直すと、患者さんのIDを起点にした包括的なサービスに変わっていけるでしょう。

森

たしかに、ターゲットを顧客から生活者に捉え直すことで、事業の可能性や広がりが生まれますね。

藤本

これを我々の生命保険事業に当てはめると、もともとは仏教用語の「生老病死(しょうろうびょうし)」に備えることが発端でした。そこで、現代の生命保険を生活者視点でとらえ直すと、人の一生を支えるサービスに進化すべきだとずっと考えていました。

昭和の時代から事業を展開してきましたが、今は単なる長生きではなく、健康寿命の概念に多くの方が共感しておられます。生命保険はリスクに備える力はあっても、リスクを減らす力はないので、例えば健康診断やよく歩くといった行動をポイント化して保険料を下げる「Vitality」という保険を提供しています。

森

健康にいい行動をすると安くなる、と。

藤本

はい。行動経済学のプロスペクト理論という、損をしたくない心理を盛り込んでいます。また、習慣化できるように1週間単位でリワードを設けたりもしています。でも、そこでコーヒーチケットなどではなく、寄付という選択肢を選ぶ人が意外なほど多いんです。

結果、他の保険に比べてVitalityの加入者は、79%の方が「QOLあるいはウェルビーイングが上がった」と回答しています。ですが、健康な人だけが幸せになればいいわけではないので、人の一生を守るウェルビーイングのサービスを、オープンイノベーションで今まさに開発しているところです。

大切なのは、エコシステムをつくっていくこと

森

それは、新しい市場を立ち上げていく行為そのものですね。ウェルビーイング重視というマクロな流れの中で、各社がこの市場に向かうとき、自社の独自性はどうお考えですか?

藤本

自社の独自性は、なくていいと思っています。いちばん大事なのは、人を中心に、各社が皆でエコシステムをつくっていくことです。その中で自社の役割を発揮できればいいのではないでしょうか。

森

人を中心にしたエコシステムのお話は、押本さんがお話されていたSDGsウォッシュを起こさないための5つの観点の「参画性」や、生活者の価値観を捉えていくことにもつながるお話ですね。

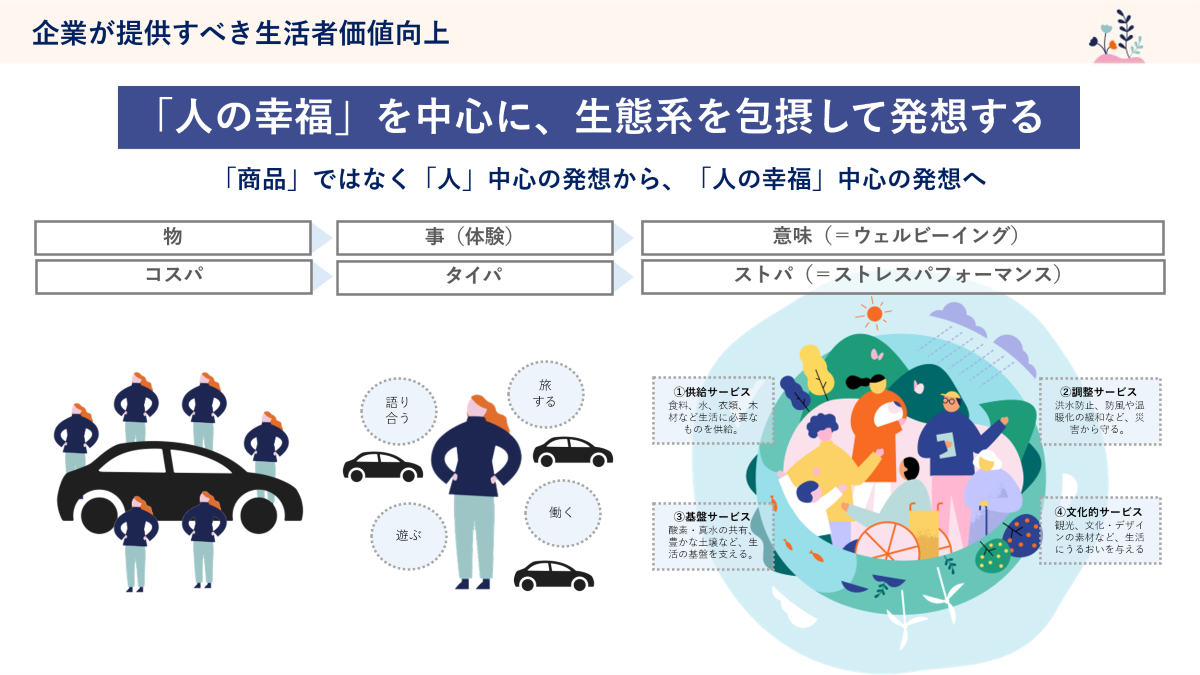

押本

ハイネケンさんも住友生命さんも、体験に落とし込む余白のデザインが秀逸だと感じました。企業が生活者価値という観点で今後どう取り組めばいいかというと、「商品」中心から「人」中心の考えが広がった現代のさらに先にある、「人の幸福」を中心とした発想が求められると思います。これを図にすると、まさに生態系のようになりますね。

そもそも人間は生態系の一部であり、自然を五感で感じたいというインサイトがあって、それが心や社会のウェルビーイングを実現する土壌になります。なので、自然とのつながりに加え、社会的文化的にどんな意味や価値ストーリーがあれば、心の満足を得られるかという視点を持って、自分らしくありたいという人生観を応援し、寄り添ってくれる企業やブランドが支持される時代になるのではないかな、と感じました。

森下

先ほど藤本さんが、自分が得するコーヒーチケットなどではなく寄付という選択肢を選ぶ人が多いと話されましたが、これも他者を含めた社会のウェルビーイングにつながるひとつですね。

そして、このサービスデザインがあったから寄付行動が生まれているので、ブランド資産は違いますが、とても示唆に富んでいると思いました。

長屋

同感です。当社のチーフ医療特派員であり医師のDr. Sanjay Guptaは、「精神面の幸せも考えていかなければ」と発言しています。長寿を探る取材の一環として沖縄を訪れ、生きがいを持っている方々が長生きしていると番組で紹介していました。CNNも報道という資産を生かして、幸福につながる価値を追求していきたいです。

森

皆さんのお話から、自社が強みを発揮できる領域で、アウターもインナーも含めて小さなアクションから始めていけると改めて感じました。今の実践が将来のウェルビーイングにもつながると思いながら、連携して取り組んでいくことを大切にしていきたいですね。

森 啓子

株式会社エフアイシーシー

代表取締役

森下 泰博

ハイネケン・ジャパン株式会社

マーケティング部 ブランドマネージャー

長屋 海咲

CNNインターナショナル・コマーシャル

セールスディレクター(日本)

藤本 宏樹

住友生命保険相互会社

常務執行役員兼新規ビジネス企画部長

押本 有里子

株式会社博報堂プロダクツ

広報部サステナビリティ推進チーム チームリーダー